Europium

12.03.2022

Bank

robbeuses

Dans le cadre des Ateliers du voir encadré par Grégory Ambos, le studio Europium est venu animer un workshop de trois jours à l’ÉSAD Valence. Ce studio créé en 2020, se compose de la photographe Julia Andréone et de la graphiste Ghazaal Vojdani. Le thème de ces trois jours de travail était d’avoir un nouveau regard sur le monde vivant qui nous entoure. L’occasion d’une rencontre et d’un échange sur leurs pratiques.

Workshop d’Europium à l’ÉSAD Valence, du 15 au 17 novembre 2021.

Ninon Lorenzi & Héloïse Carrion

Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre travail ?

Julia Andréone Ghazaal et moi avons monté le studio Europium il y a un an et demi. Nous avions une pratique avant ça, moi en tant que photographe et Ghazaal en tant que graphiste. J’étais basée à Paris et Ghazaal à New-York. Elle est venue s’installer à Paris et on a monté le studio ensemble. Nous nous étions rencontrée à la Saint Martin School à Londres pendant notre Bachelor, il y a donc presque onze ans, en 2007.

N.L. & H.C.

Qu’est-ce qui t’a poussé, Julia, à aller vers la photographie après avoir eu une formation et un diplôme en design graphique ?

J.A. Quelque chose nous lie énormément, Ghazaal et moi : une passion pour le cinéma. L’image a toujours eu une place centrale dans ma pratique. Mais quand j’ai eu mon diplôme et qu’il a fallu trouver du travail en tant que graphiste, pendant deux ans, je n’ai pas eu vraiment l’impression de trouver de la passion. Donc je me suis dit qu’il fallait que je prenne les choses en main. J’ai trouvé un master à l’ECAL qui s’appelait « Art direction » et qui acceptait des graphistes et des photographes dans la même section. L’idée était de mettre en relation le design, la typographie et l’image. Je l’ai intégrée en tant que designer mais très vite je me suis incrustée dans la partie photographie. Quand j’ai eu mon diplôme, je suis devenue photographe autodidacte.

Ghazaal Vojdani C’est dommage que ce programme à l’ECAL n’existe plus.

J.A.

Aujourd’hui c’est un de nos constats : le travail des photographes n’est pas assez en discussion avec le travail des designers et vice-versa. Je pense que c’est pour cela qu’il y a des gens qui apprécient notre approche, les choses se reconnectent et on produit ensemble.

Identité visuelle pour la première édition Crossfade, événement culturel mêlant musique et mode en collaboration avec l’Institut Français de la mode, le collectif Gamut et le collectif MU, 2020. Illustrations de Nicolas Jullien.

N.L. & H.C.

On voulait savoir comment vous fonctionnez, quelle est votre dynamique de travail en duo.

G.V. On commence la base du projet ensemble. Nous discutons de beaucoup d’idées et de concepts en même temps. Puis, rapidement, nous commençons à tester des choses, généralement avec la photographie car, le point de départ vient généralement des images. Je rejoins Julia sur les shootings. Je ne suis pas photographe mais je suis vraiment intéressée par le processus et je suis presque comme une assistante pour Julia.

J.A. Non ! Tu es directrice artistique avec moi, tu m’aides beaucoup.

G.V. La direction artistique sur le plateau est quelque chose que j’apprécie et j’apprends en même temps. Avec Julia, notre processus de travail est un peu différent. Elle est plus à essayer des choses, à produire beaucoup. De mon coté, je suis quelqu’un qui aime avoir une idée en tête, conceptualiser quelque chose ce qui, je pense, est plus lié au domaine du graphisme.

J.A. La chronologie est complètement différente en terme de création.

G.V.

Oui, le processus est très différent. Et puis, on prend le temps de regarder les résultats et faire un premier tri. Nous examinons ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et nous continuons à restreindre la sélection, qu’il s’agisse d’une image ou d’une série. Ensuite, je fais un grand nombre d’essais et nous discutons de la direction où nous voulons aller.

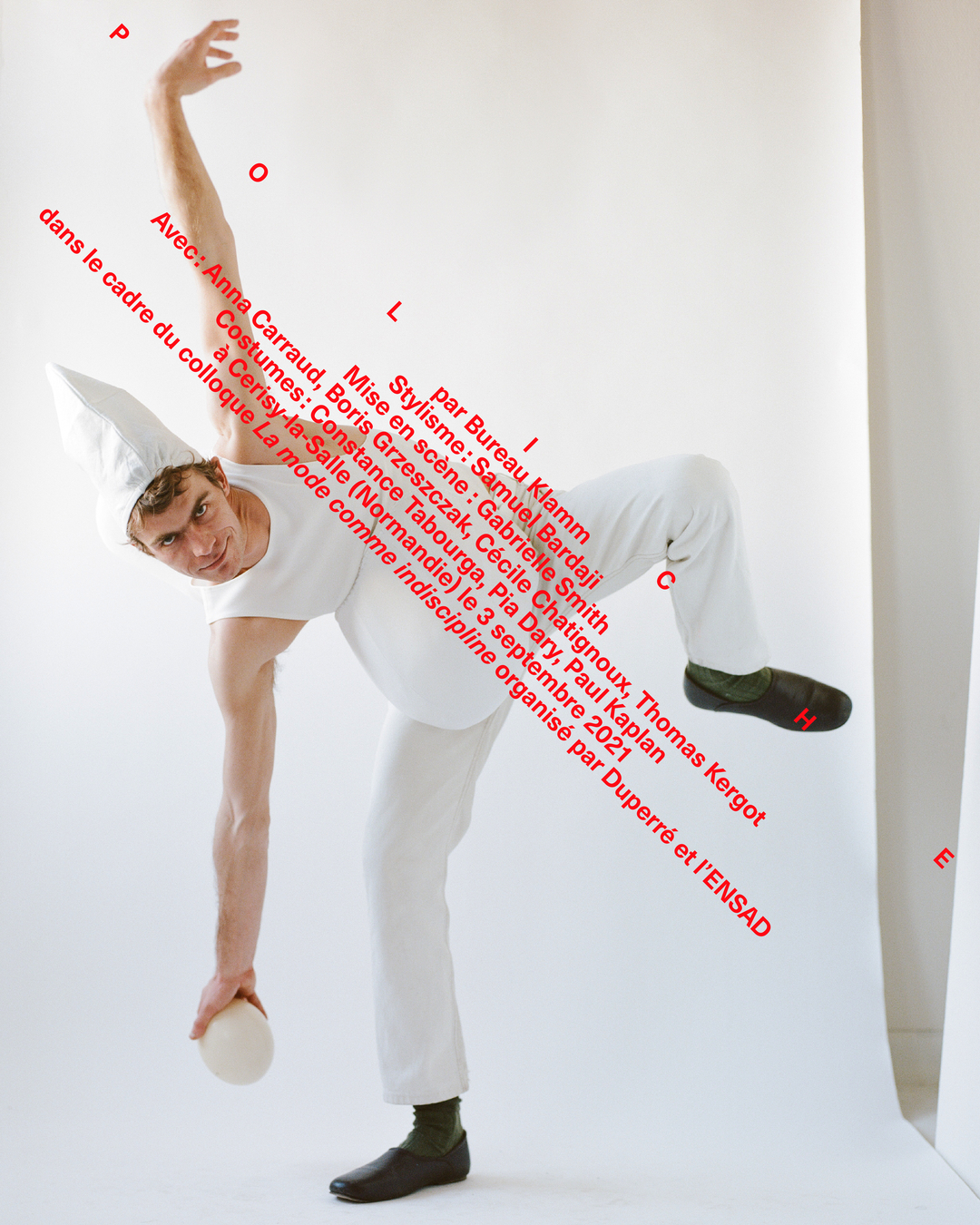

Série de poster pour Poliche, une performance de Bureau Klamm, 2021.

J.A. C’est vrai qu’on est assez connectées. Je pense qu’on fait confiance à l’expertise de chacune. Ghazaal est une très bonne designer, je ne me verrais pas intervenir sur des questions qui sont de l’ordre de son expertise, et inversement. On ne s’évince pas, on ne prend pas des décisions non plus l’une sans l’autre. Que ce soit la partie direction artistique ou la direction éditoriale, ce sont vraiment des choix, même des idées, qui viennent en échangeant ensemble.

G.V. Et on est souvent en accord l’une avec l’autre, c’est assez naturel. Nous sommes tout à fait sur la même longueur d’onde en terme de références.

N.L. & H.C.

Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le cinéma et le roman-photo influent sur votre travail ?

J.A.

Je pense que c’est vraiment central parce que les notions de fiction et de narration nous intéresse et sont très importantes dans notre travail. Avec Ghazaal, nous parlons toujours d’histoires. Il n’y a jamais quelque chose de purement formel, qui ne nous émeut pas, et je crois que c’est vraiment lié à la narration.

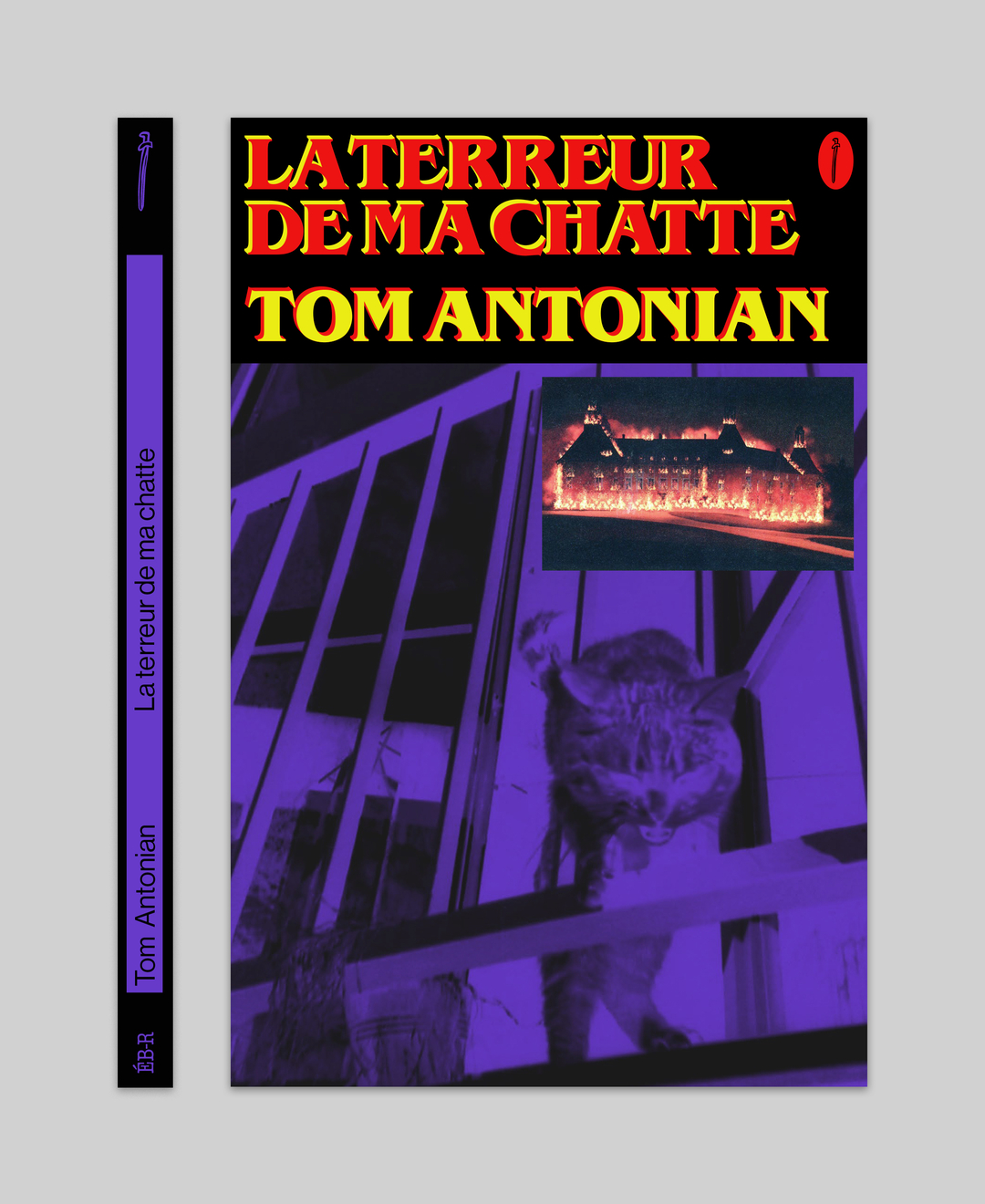

Couverture de La terreur de ma chatte de Tom Antonian, Éditions Béton-Roman, 2021.

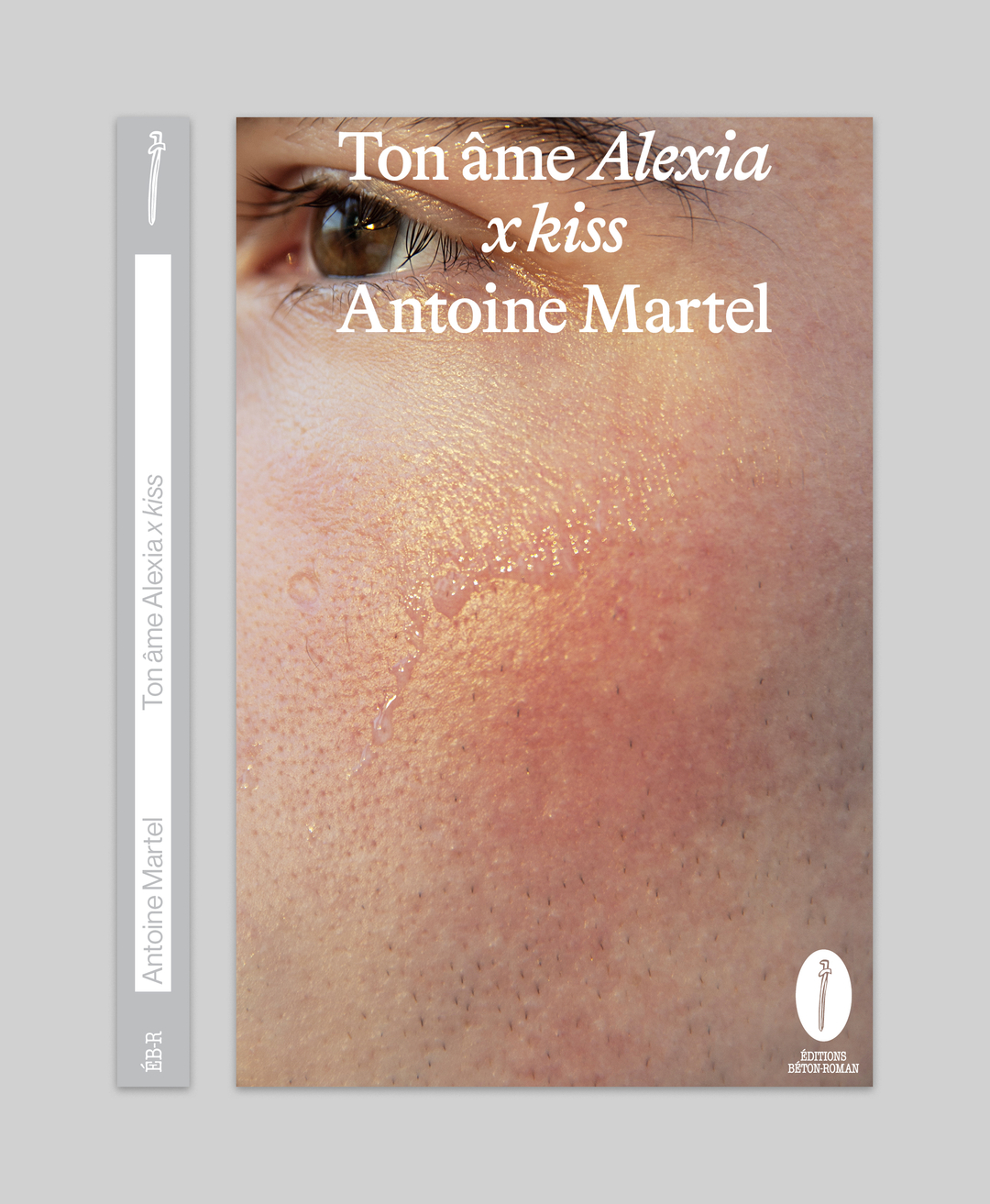

Couverture de Ton âme Alexia x kiss de Antoine Martel, Éditions Béton-Roman, 2021.

N.L. & H.C.

Est-ce que cet aspect du travail, vous l’avez développé au moment de création de votre studio ou vous l’expérimentiez et le développiez déjà dans vos précédentes expériences ?

J.A.

En tout cas, ce dont on parle avec vous, à l’occasion de cet atelier, ce sont ces choses que nous découvrons nous-même tous les jours. Ce qui est intéressant c’est que, même si notre studio est jeune, on nous invite à en parler. Le résultat est qu’on discute beaucoup entre nous. On met des mots sur les choses qu’on produit, sur les processus de travail. Donc, je ne pourrai pas dire si j’étais dans cette approche avant cela, je n’en discutais pas vraiment. C’était plutôt « Voilà ce que je produis ». Alors qu’aujourd’hui, c’est quelque chose qu’on développe à deux. Je pense qu’avec cette collaboration, on prend plus de recul.

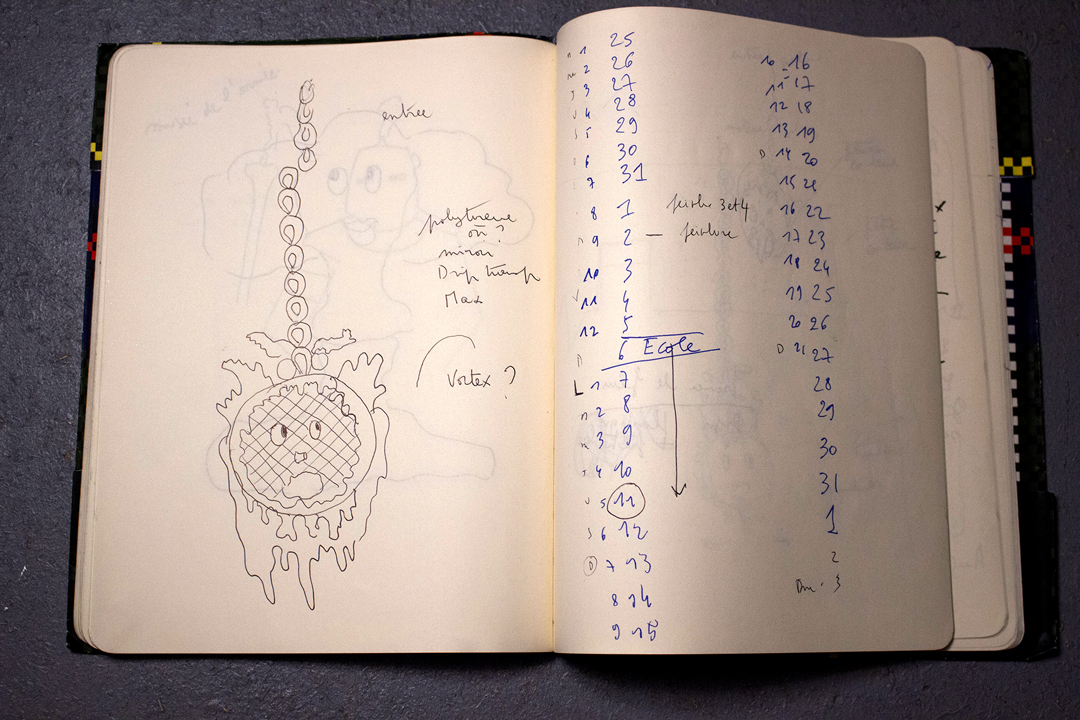

Récolte de vivants dans le parc Jean Perdrix, Valence.

N.L. & H.C.

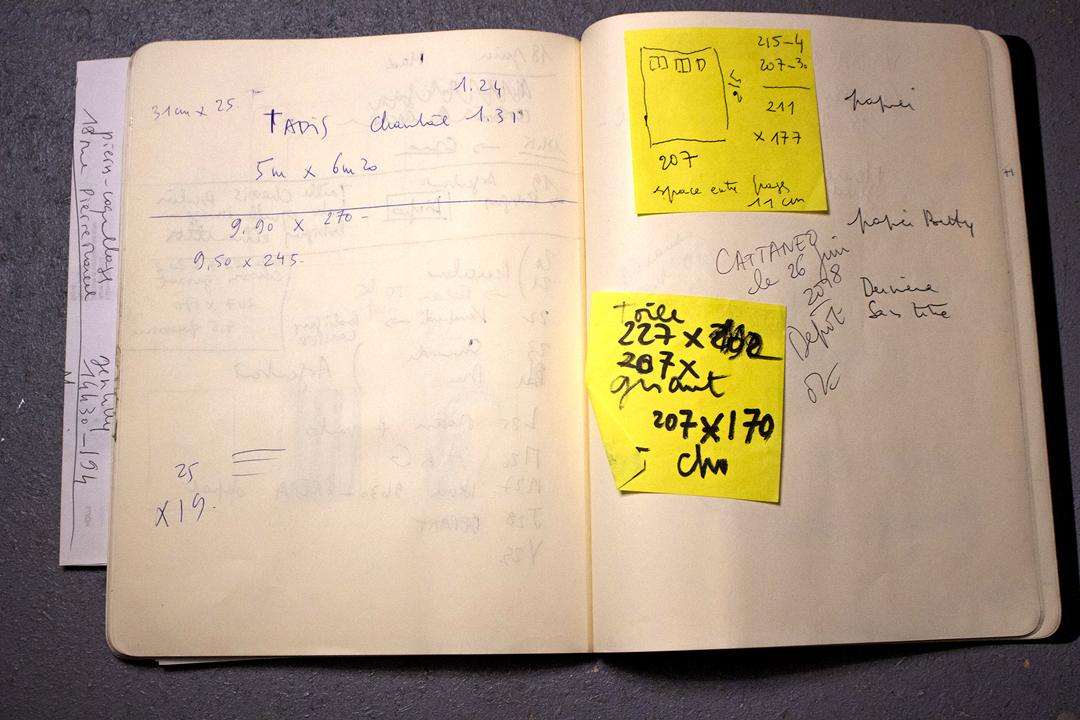

Vous constituez une Image Bank, avec des images non utilisées de vos projets : comment cela s’est-il mis en place ? Est-ce qu’on peut parler de signature ? Ce principe fait écho à l’économie de moyen dont vous avez beaucoup parlé en début de semaine.

J.A. J’avoue que c’est quelque chose sur lequel j’aimerais beaucoup appuyer. Que ce soit ma pratique de photographe ou la pratique qu’on a avec Ghazaal, l’économie de moyen et le fait de réutiliser des choses, c’est une idée qui m’est assez chère. En tant que jeune photographe, je suis toujours dans une production au plus humble. C’est Ghazaal qui a amené à se dire « à la fin, on a sélectionné ces deux images, mais toutes celles-ci sont bien aussi, qu’est ce qu’on en fait ? ». Je n’y avais jamais vraiment pensé. Pour moi, à partir du moment où mes images finales sont choisies, les autres sont des éléments qui seront jamais utilisés, qui seront stockés. Et c’est là où, en travaillant ensemble, on a réalisé que j’avais plein d’images inutilisées qui pouvait être une vraie matière qui pouvait trouver une autre finalité. Je serais très heureuse de pouvoir dire que c’est une signature.

G.V. L’un des meilleurs projets que j’ai eu à l’école a commencé avec une archive. Parce que lorsqu’on vous donne une archive comme base, comme matériau de travail, vous pouvez vraiment appliquer votre propre point de vue au matériau qui existe déjà. D’une certaine manière, c’est un peu le même système pour nous, c’est comme créer une archive d’images qui peuvent ensuite être utilisées d’une manière différente, sur différentes plateformes, différents espaces. Et le principe du workshop vient de cette même idée de créer une base de contenu que vous pouvez ensuite utiliser de votre manière.

J.A.

Ça vous laisse une grande liberté, sachant qu’on n’utilise pas les images d’autres personnes, si on veut les cadrer, les traiter, comme vous l’avez fait pour le workshop, c’est notre choix, et c’est aussi une vraie matière brute.

Prise de vue de la récolte.

N.L. & H.C

Au début de la semaine, tu évoquais Julia, le fait que tu aimais bien que tes photos soient manipulées, remaniées par Ghazaal et qu’elles prennent un sens avec le choix éditorial. Tu avais utilisé ce terme : « [d’]elles ne sont pas exposées, elles sont remaniées ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer votre rapport à la photo et à l’exposition ?

J.A. Je pense que ma pratique est assez singulière en tant que photographe. Beaucoup de photographes ont comme processus de réaliser des images, de choisir les finales, les recadrer et, à la fin, elles sont exposées telles quelles. Cet élément devient comme un élément iconique, qui doit être respecté. Quand un graphiste récupère la matière d’un photographe, il sait qu’il n’a pas le droit de venir la retoucher. Il doit utiliser ce format, cette couleur, ce traitement d’image comme le photographe l’a au préalable pensé. C’est vrai que pour ma part, je suis plutôt en désaccord avec ça. J’adore le graphisme et je trouve que le travail de photographe prend tellement sens dans l’objet éditorial. C’est aussi grâce à une collaboration avec un graphiste qui peut amener une nouvelle vision à la photo et la pousser encore plus loin. Parfois, mes images peuvent être très simples, c’est un peu comme si c’était encore un caillou un peu brut qui, ensuite, va trouver une forme dans son traitement.

G.V. Pour moi, c’est parfois difficile de toucher ses images. J’ai l’impression que, si je touche trop, elles perdent quelque chose qui est déjà là. Ensuite, ça devient plus une narration, un dialogue entre les images. Travailler sur une base d’images et raconter une histoire avec, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup.

N.L. & H.C

Dans les projets que vous nous avez présentés, il semblait y avoir une grande liberté, une carte blanche donnée par le client, est-ce un aspect important de la commande ?

G.V. Je pense que c’est l’idéal d’avoir une carte blanche, mais en même temps, les contraintes peuvent beaucoup aider à la création. Je pense que l’équilibre entre les deux est assez bon à avoir. On est plus libre d’expérimenter quand on a carte blanche, mais en même temps, on sait travailler différemment avec des contraintes.

J.A. Je suis tout à fait d’accord, je pense qu’on est heureuses d’avoir des cartes blanches parce que ça nous permet d’expérimenter énormément. Souvent, nos cartes blanches sont liées à des petites structures, parce que, économiquement, elles sont plus humbles. Elles nous permettent d’être plus créatives. C’est un peu un échange de bons procédés. Par contre, quand on a des clients plus importants et qu’ils nous mettent des vraies contraintes, on les accepte. Parfois, on propose de les aider à changer le projet initial, pour le rendre plus ambitieux : en faisant de la création d’image, en donnant une forme éditoriale à laquelle ils n’auraient pas pensé. Ils viennent souvent avec des idées précises et parfois, on se demande un peu pourquoi avoir choisi une telle direction. Ça dépend des projets, on est souvent très enthousiastes, il n’y a pas vraiment de fantasme d’un projet en particulier.

N.L. & H.C.

Pour finir, est-ce que vous avez des conseils pour les futurs designers qui sortent de l’école ? Auriez aimé qu’on vous dise pour préparer la sortie de l’école ? Qu’avez appris avec vos expériences professionnelles ?

J.A. Quand on est étudiant, on est un peu dans le fantasme de ce qu’est la pratique professionnelle ; la découverte de la réalité des relations avec les commanditaires est une douche froide. Et on est peut-être pas assez préparé.e.s.

G.V. Je pense que cette idée de proposer aux futurs clients plus que ce qu’ils attendent de vous, plus que ce qu’ils pensent que vous êtes capable de faire, elle n’est vraiment pas mauvaise… Parce que d’une certaine manière, nous ne pouvons pas vraiment attendre que les choses que nous voulons nous arrivent, nous devons rendre la situation présente plus attrayante et intéressante pour nous-mêmes. Ce qui revient à proposer plus, à faire réfléchir différemment les personnes qui travaillent avec vous ou, si vous souhaitez collaborer avec quelqu’un, de proposer de collaborer avec lui.

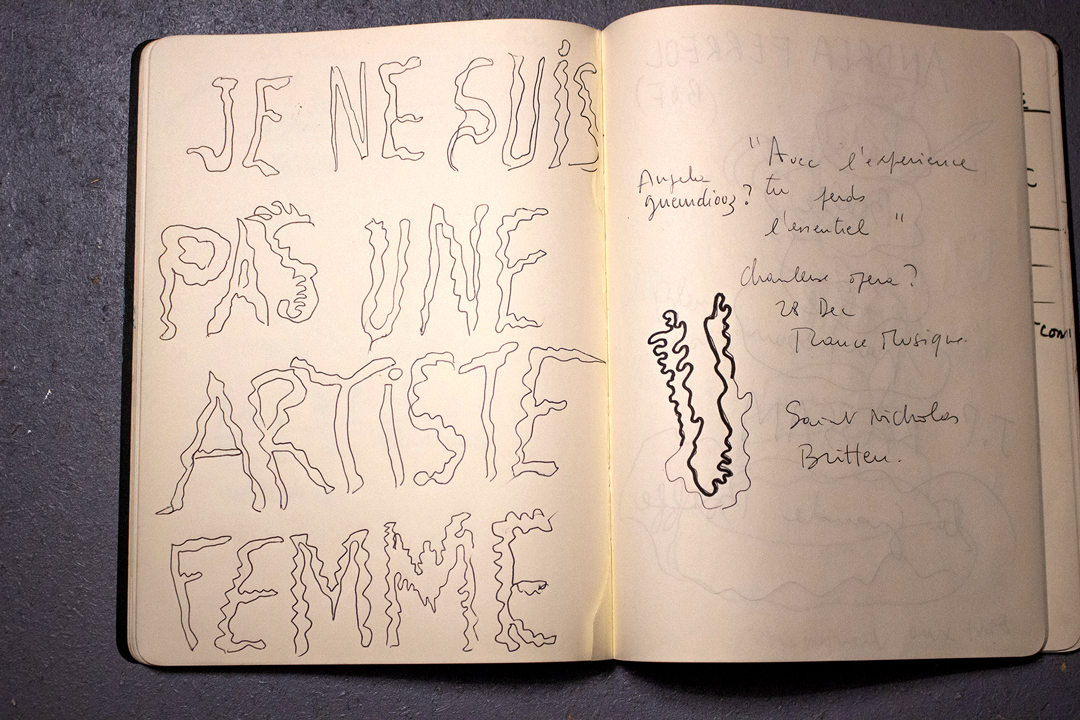

J.A. Je prolongerais un peu cette idée en conseillant de garder des projets auto-initiés à côté. La réalité d’un designer, comme d’un photographe, c’est que beaucoup d’entre nous gagneront leurs vies par la commande. Et la commande peut être très créative, mais elle peut aussi l’être beaucoup moins et il y a quelque chose de difficile quand on ne fait que ça. On a été très créatif.ve.s pendant l’école et, ensuite, il y a cette espèce de réalité qui est non négligeable. De faire partie d’un groupe, d’un collectif, d’un duo ou même travailler seul, et réussir à avoir cette discipline pour créer des choses par soi-même, je pense que c’est déjà très satisfaisant. Continuer à faire des choses qui vous plaisent et les montrer, c’est un peu une manière de dire « ma pratique ne se résume pas à la commande ». Parce qu’un jour vous pourriez être appelés pour cela.

G.V. Exactement.

J.A. Les clients ont très peu d’imagination. C’est un truc qu’on découvre tous les jours. Et ils pourraient se dire : « J’ai vu ça sur Instagram, sur votre site internet, et on veut ce visuel ». C’est cela dont on a envie. On n’a pas envie d’être constamment une espèce de marionnette et devoir s’adapter à une vision d’un client qui, parfois, n’est pas très inspiré. Il y a beaucoup de designers qui sont maintenant de grands designers, qui ont vraiment des pratiques très installées, et qui parlent de leur début en disant : « Je faisais ces vidéos à coté du boulot, pour moi, et un jour Nike m’a appelé et cela m’a emmené ailleurs ». Il faut garder un peu de pratique, Europium, c’est ça. Ghazaal et moi, on gagne nos vies à côté, on travaille déjà depuis plusieurs années. Europium nous permet vraiment d’avoir un laboratoire, un endroit ou on peut accepter des projets qui ne sont pas très bien payés, mais où on sait qu’on va prendre plaisir à les faire. Et cela créé un équilibre. C’est un endroit de création et c’est important je pense.

G.V.

Restez en contact les uns avec les autres, avec les gens rencontrés à l’école. Le réseau que vous créez à l’école est vraiment quelque chose qui peut durer et apporter des opportunités, des collaborations ou des amitiés pendant très longtemps.

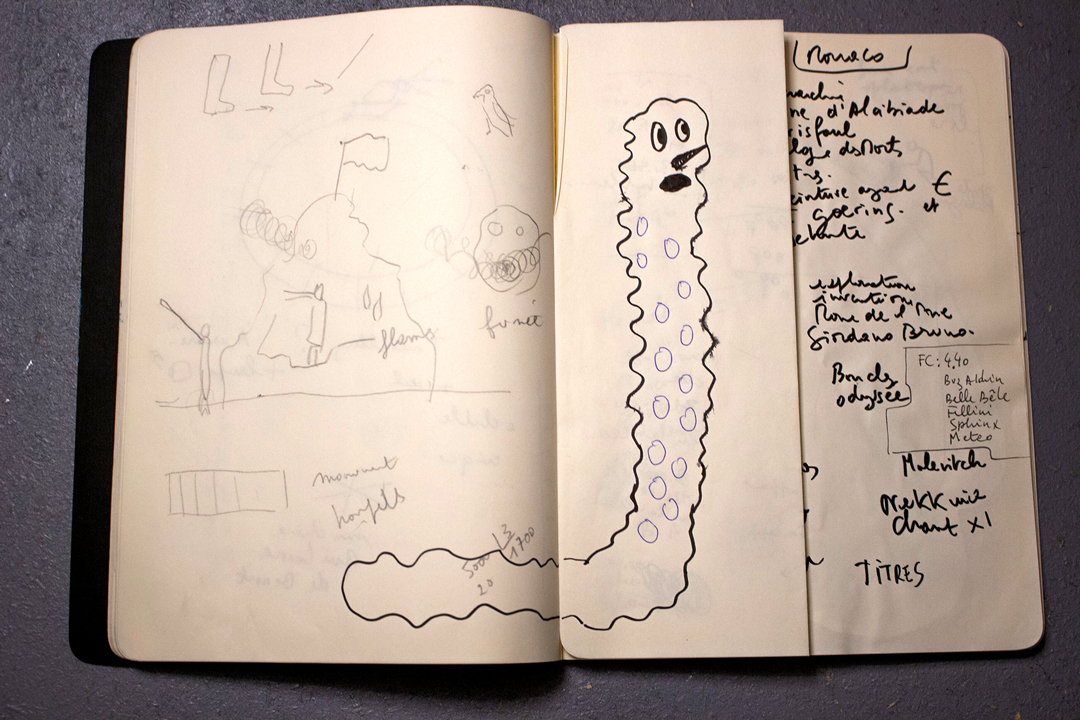

Rendu après trois jours de Workshop.

Entretien réalisé par Ninon Lorenzi et Héloïse Carrion le 17.11.2021.