Nelly Monnier

& Eric Tabuchi

12.03.2022

Les messagers

de l’ARN

Les deux artistes Nelly Monnier et Eric Tabuchi ont conçu l’Atlas des Régions Naturelles (ARN), une documentation photographique de l’architecture vernaculaire française, qu’ils alimentent depuis 2017 au fur et à mesure de leur exploration de ces régions. Cette documentation se déploie principalement sur le site archive-arn.fr mais aussi dans des publications, expositions, peintures et autres supports qu’investissent les artistes. Voulant en apprendre plus sur leur projet et leurs motivations, je suis allé les interviewer. Alors que nous étions confinés pour la seconde fois (novembre 2020), nous avons pu échanger par visioconférence sur les thématiques de l’architecture et du graphisme vernaculaire, des matériaux, ainsi que sur la notion du local, qui a trouvé une résonance particulière avec l’actualité.

Alexandre d’Hubert

Qu’est-ce qu’une région naturelle ?

Nelly Monnier

J’ai grandi entre Lyon et Genève, à la frontière entre quatre régions naturelles et c’est vrai que c’était des régions très importantes dont tout le monde parlait. On venait du département de l’Ain mais on était surtout du Bugey, du Revermont ou de la Bresse, qui ont des paysages très différents avec une architecture qui découle véritablement des ressources de ces régions. On se rend bien compte que l’architecture rurale ancienne, c’est une extrusion du sol. Dans la Bresse, qui est une plaine argileuse, on a construit en colombage et en briques crues, mais dès qu’on arrive sur les falaises calcaires on trouve les lauzes.

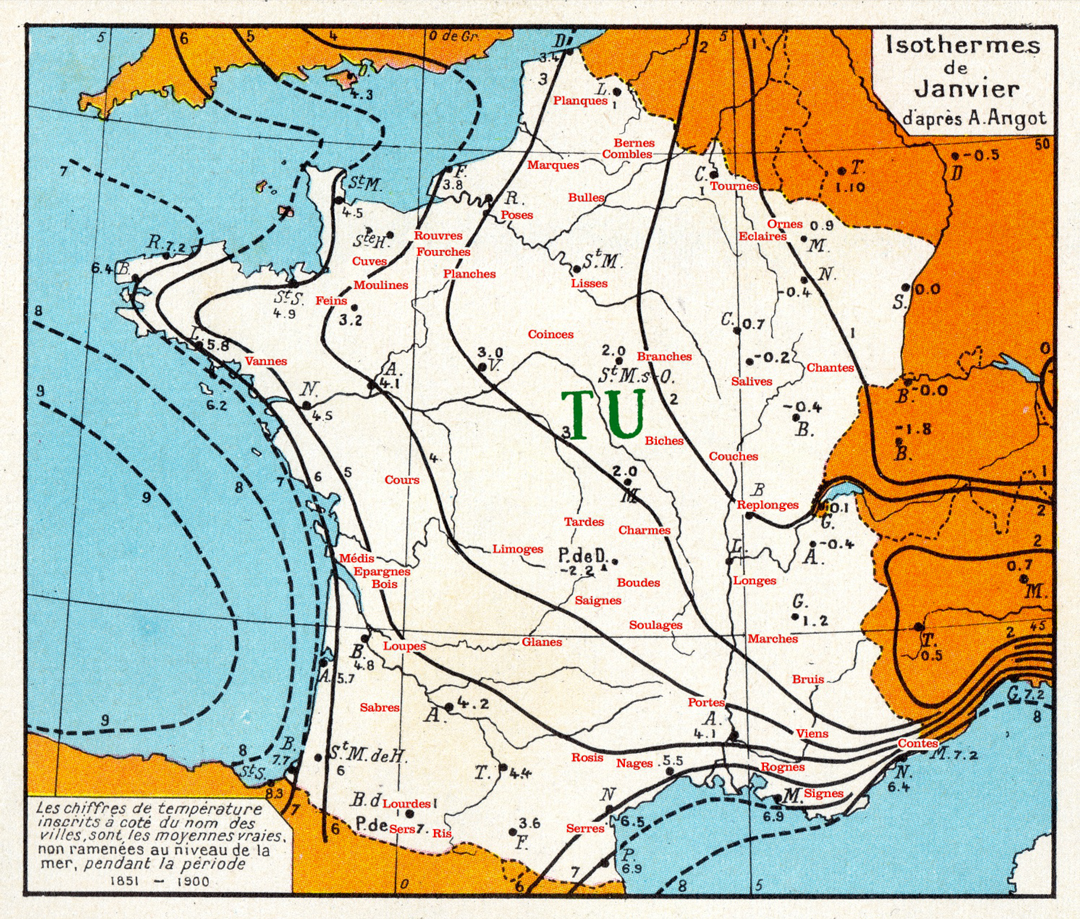

On s’est rendu compte que les régions naturelles existaient sur le territoire entier, elles existaient même avant la Révolution française. Elles sont liées à des caractéristiques géologiques naturelles. On a édité une carte lithologique, je ne sais pas si tu l’as vu ? Ça met en rapport les frontières des régions naturelles et la roche affleurante.

Eric Tabuchi Cette carte décrit bien comment l’identité qu’on peut repérer en surface — l’identité visuelle on va dire, qui peut être architecturale ou qui s’exprime dans les signes — dépend des ressources présentes sur le terrain…

N.M. … l’agriculture en dépend, et ensuite l’industrie en dépend aussi.

E.T.

Tout cela génère un ensemble de signes qui ne sont pas toujours très repérables, parce qu’évidemment l’industrialisation et la normalisation de l’architecture s’est construite par-dessus. Dans certaines régions, on peut dire que c’est devenu assez pénible de repérer le lieu, l’archétype.

Si je parlais des signes, c’est aussi qu’indépendamment des régions naturelles, il y a des phénomènes particuliers. Par exemple, sur les grandes nationales empruntées par les touristes, ce sont toutes les publicités peintes — une autre source de graphisme vernaculaire — qui dessinent une géographie bien précise, celle des nationales qui desservaient les axes touristiques.

Les régions sont des mille-feuilles et ces différentes données vont créer une identité visuelle. Si on est dans une région du Rhône, au bord de la Nationale 6 ou 7, on va avoir non seulement l’architecture locale mais aussi la publicité peinte qui est appliquée dessus. On a un condensé à la fois du graphique et de l’architecture, avec des signes qui renvoient à l’histoire.

Nelly Monnier et Eric Tabuchi, Carte lithologique de l’Atlas des Régions Naturelles.

A.D.

Vous disiez qu’aujourd’hui ce n’est pas tout le temps facile de différencier les régions naturelles. À quoi repère-t-on que nous sommes dans une région ou une autre ?

E.T. Il faut avoir l’œil, être assez exercé, parce qu’il faut trouver le bâtiment qui a au moins un siècle et qui n’a pas été restauré. À partir de là on peut déduire quels sont les matériaux, formes et utilités propres à la construction dans cette région. Avec un peu d’entraînement, à partir du bâti agricole ancien on arrive à déduire une sorte de localisation. Parce que ça s’arrête au bout de 30 km ou 40 km, on sent que la nature du sol où les usages se modifient.

N.M. Mais dans les régions très actives ou très touristiques c’est beaucoup plus compliqué car ça a été beaucoup construit au XXe siècle. Dès lors qu’on s’approche de la Méditerranée, ça devient complexe de décerner le bâti ancien de celui qui a été refait ou de celui qui est une imitation.

E.T. Les régions sont souvent des bassins, ou des massifs. On peut les repérer par les cultures : est-ce que c’est du vignoble, du verger, etc.

N.M. … et il y a toujours un bourg important qui donne son nom à la région naturelle.

E.T. Souvent le centre-ville est plutôt ancien, mais on photographie peu les centres, même ceux des villages, parce qu’on photographie des archétypes [type primitif ou idéal] et il y a trop de signes qui brouillent les choses qu’on essaye de montrer. Mais effectivement dans les petits villages il y a beaucoup de signes qui sont, là, très facile à décoder. Simplement on les photographie peu.

A.D.

C’est vrai que lorsqu’on regarde vos photographies on trouve plutôt des choses à l’écart, mises de côté.

E.T. Exactement. Évidemment, c’est très long de trouver une maison ou une ferme qui est suffisamment isolée pour qu’on puisse la lire comme un objet entier, et ça c’est une contrainte qu’on s’impose. On essaye de décrire plus des objets que des environnements complexes.

A.D.

Sur le site du projet on peut rechercher par différents termes, formes, époques… est-ce que ce ne serait pas pour montrer cette complexité ?

E.T.

Ce qui est compliqué, c’est la variété des situations: dans le nord de la France, avec la guerre de 14-18, tout a été détruit et reconstruit dans les années 1930. Dans l’Ouest, c’est la Seconde Guerre qui a fait beaucoup de destructions. Certains bâtiments ont été reconstruits et il y a plein d’interférences entre le bâti traditionnel et le bâti visible actuellement. Mais ça génère des signes qui sont passionnants. Au niveau du graphisme, si tu regardes la section « typographie », on a une grande collection de lettres des années 1930, qui sont souvent des typographies de la reconstruction et qui caractérise bien ces territoires.

Exemple de recherche sur le site archive-arn.fr.

A.D.

Concernant ces signes-là : typographiques, peintures publicitaires, etc. Est-ce qu’il y une différence selon les régions ou est-ce assez uniforme en France ?

N.M. Il y a des modes chez les artisans qui ne correspondent pas aux régions naturelles. Tu sens qu’il y a des endroits où les gens étaient installés et diffusaient une mode, un type de typographies ou de signes. Après on trouve beaucoup de lettres Art Déco, elles ont inondées toute la France.

E.T.

Dans certains lieux ça vient en même temps comme objets de la reconstruction. Dans l’Est, par exemple, il y a plein de publicités pour la brillantine Forvil qu’on retrouve nulle part ailleurs. Ce qu’il y a d’intéressant dans ces superpositions de graphismes, qui ne sont pas des graphismes régionaux mais qu’on retrouve de manière assez spécifique dans certains territoires et pas d’autres, c’est la manière qu’ont ces signes d’interférer avec le reste.

Ça nous intéresse de voir qu’une base géologique très spécifique génère une architecture qui l’est aussi, et que petit à petit avec l’arrivée du béton, du parpaing, de la brique creuse, de l’alu, etc, le bâti est devenu plus homogène et plus uniforme sur l’ensemble du territoire. Ce sont ces histoires d’homogénéisation et de spécificités qui sont intéressantes à comprendre et à décrire.

N.M. En France, à ma connaissance, on ne peut pas définir un territoire spécifiquement à travers des signes graphiques. On le peut à travers les objets décoratifs, oui, mais à travers les signes extérieurs, c’est moins évident. Ou alors avec les néo-régionalismes, comme en Bretagne avec le Triskel qui est présent. C’est assez drôle mais vite lassant.

E.T. En Camargue, il y a la tête de taureau ; dans le pays basque on retrouve des couleurs bien précises ; en Alsace aussi. Il y a des endroits spécifiques, mais on ne peut pas définir véritablement des régions à partir de ça.

A.D. Tu parlais d’homogénéité avec l’arrivée du béton et de tous ces autres matériaux. Qu’est-ce que l’étude du vernaculaire exprime dans notre contexte contemporain ? Qu’est-ce que vous vouliez dire en documentant cela ?

E.T. Plus on remonte dans le temps, plus on a des objets singuliers. Plus on en vient à l’époque actuelle, plus c’est homogène. Ce qui nous intéresse dans le vernaculaire, c’est que cela caractérise des singularités, ça met en valeur des éléments de distinction…

N.M. … qui renvoient à une vie locale, à une vie ancienne plus concentrée géographiquement et qui paraît plus cohérente.

E.T.

Je parle en mon nom, mais moi je suis étranger. Je suis né d’un père japonais et d’une mère danoise, et j’ai toujours envisagé la France comme quelque chose d’extrêmement intriguant et curieux, qui était difficile à définir. Parce qu’entre Lille et Marseille, entre Strasbourg et Brest, très vite j’ai compris qu’il y avait une grande diversité sans comprendre où les ruptures s’opéraient. C’est quelque chose qui me tracassait de ne pas savoir quand est-ce qu’on passe du nord au centre, du centre au sud.

Et quand on s’était rencontré avec Nelly, qui avait cette culture ancrée dans des réalités micro-régionales, très vite on s’est posé la question de comment raconter ce nuancier, cet arc-en-ciel de couleurs qui fabrique l’identité de chaque petit pays. On a beaucoup tâtonné jusqu’à trouver ce livre en deux tomes de Frédéric Ziegerman, un genre de guide pittoresque des années 1980 qui décrit ces régions [Guide des Pays de France, éd. Fayart, 1999]. On s’est rendu compte que ces pays étaient plus réels que fantasmés et on a commencé à travailler là-dessus, parce que ces petites unités permettaient une exploration assez fine et donnaient la possibilité de dire : voilà, on est plutôt dans telle couleur, et progressivement on va vers cette couleur plus claire, à mesure qu’on vers le Sud ou l’Ouest. Cette idée de déterminer où les choses changent est devenu plus palpable avec les régions naturelles.

Nelly Monnier et Eric Tabuchi, peinture publicitaire photographiée dans la Limagne bourbonnaise.

A.D.

Les régions administratives ne permettent pas une exploration de cette réalité ?

E.T. Non, parce qu’elles sont purement arbitraires. Elles ne s’ancrent dans aucune légitimité géologique, ou botanique, culturelle ou historique. L’intérêt des régions naturelles, c’est qu’une fois qu’on commence à s’intéresser à ça, on ressent bien qu’elles ont un ancrage beaucoup plus profond que les départements, évidemment.

A.D.

Ce qui vous intéressait, c’était donc ce flou entre ces différentes régions. Mais vous dites aussi que paradoxalement ces différentes régions sont très palpables ?

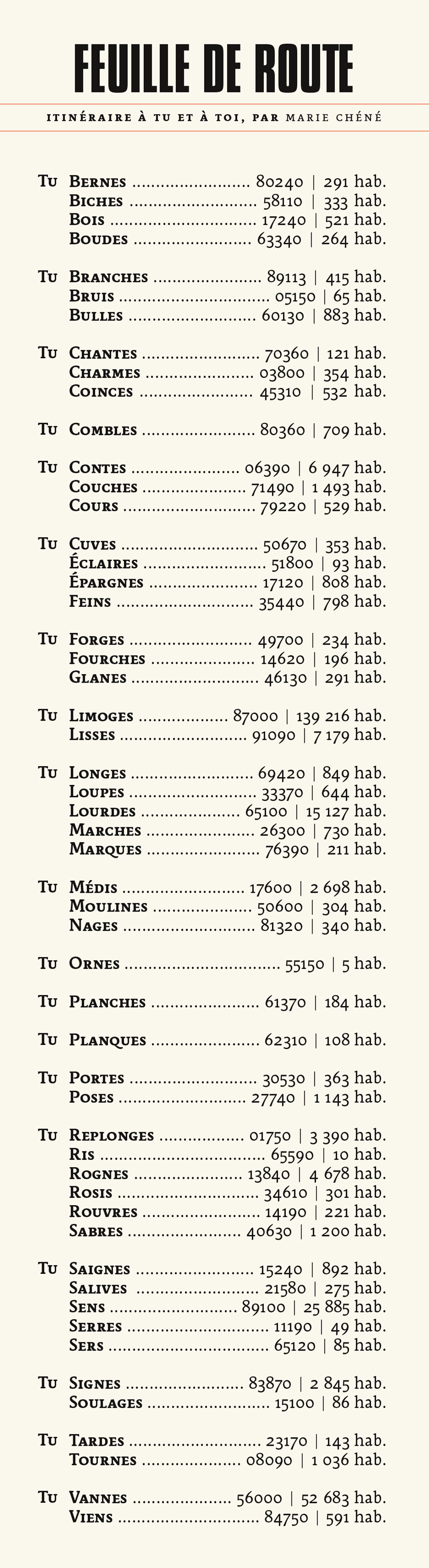

N.M. C’est très humain, à mesure humaine : des régions qu’on fait à pied, dont on parle mais qu’on ne trace pas sur une carte. Dans certaines régions, les gens ont un sentiment d’appartenance très fort, incontestable et, presque partout les artisans, les producteurs de miel ou autres font référence à ces régions et non pas aux départements (ex : le miel de la Beauce, etc.). Chaque artisanat essaye de se différencier de celui des autres régions. Ce qui n’est pas insignifiant parce qu’un artisan a besoin de parler à ses voisins et s’il utilise cette terminologie-là, c’est parce qu’il sait que ça a une résonance dans le corps populaire qui est sa clientèle potentielle. C’est quelque chose de très vivace. On pense que c’est plus une tradition orale ou une persistance informelle, mais qui est souvent assez palpable, d’autant que de plus en plus, les organismes qui promeuvent les régions utilisent ces termes parce qu’ils considèrent, à juste titre, que c’est plus éloquent de parler du Béarn ou du Cotentin, plutôt que du département. Il y a tout simplement une meilleure identification, une meilleure projection dans quelque chose qui est ancré dans la culture plutôt que dans une forme administrative.

A.D.

On parle de plus en plus, surtout dans la situation actuelle du COVID-19, de faire local, à une échelle réduite, alors que jusque-là les échelles étaient toujours plus grandes. Est-ce que dans ce contexte les régions naturelles seraient des pistes pertinentes ?

E.T.

On n’avait pas prévu le COVID, celui qui l’affirmerait serait prétentieux, mais par contre on avait anticipé l’idée que la globalisation serait niée. Depuis 15-20 ans, on dit que le monde est petit, qu’il se rétrécit, mais il ne se rétrécit que pour les gens qui font des Paris — New-York ou des New-York — Tokyo. Il ne se rétrécit que pour une très petite fraction de gens et pour une très petite fraction d’activités, mais pour ce qui est du reste, le monde reste extrêmement vaste.

Pour nous c’est amusant, parce que parfois on visite de très petites régions naturelles qui peuvent faire 40 ou 50 km, et dès qu’on se met explorer l’une d’entre elles, l’autre extrémité de cette région nous paraît très éloignée. Dès qu’on raisonne en terme de limite d’un lieu, le lointain c’est juste l’opposé de là où on se trouve, et très vite on se met à considérer que 50 km, c’est loin. Ça remet en question l’échelle d’exploration. Celle-ci est beaucoup plus minutieuse et intéressante. Parce qu’aller dans les H&M de Shanghaï ou de Londres, c’est la même chose. On est plus étonné de découvrir une petite bergerie dans les Cévennes dont on ne connaissait pas l’existence. C’est un peu ça qui nous motive.

C’est peut être une intuition intéressante de penser le local contre le global par les régions naturelles. L’autre jour une amie américaine me disait : « avant je considérais que la France était un tout petit pays, mais maintenant, je pense qu’il est immense, avec beaucoup de facettes différentes ». C’est juste un changement de positionnement.

A.D.

Il y a une idée répandue qui dit que se recentrer sur des plus petites localités, ces territoires vécus, serait du conservatisme, une réaction face à la mondialisation. Qu’en pensez-vous ?

E.T.

On est tout à fait conscient du danger de voir le local comme un refuge face à la menace d’une mondialisation qui nous envahit et qu’on ne maîtrise pas, ce qui fait qu’on est des spectateurs de l’avenir et non des acteurs. On est conscient de ce danger et ça ne nous intéresse absolument pas, il faut être très clair. Ce qui nous intéresse, c’est au contraire de dire que si on décèle toutes ces différences, on arrive à faire un éloge de la diversité et, la diversité, on est d’autant plus à même de l’accepter lorsqu’on en fait partie. Ce qui est vraiment intéressant, c’est de distinguer ces régions comme des mondes en eux-mêmes et voir qu’il n’y a pas de raison de se méfier de ses voisins.

On s’intéresse autant aux discothèques qu’aux piscines municipales, autant de choses qui relèvent à la fois du local et du global. Mais en ayant à l’esprit le fait que le « global » est une illusion. En quatre heures d’avion je vais me retrouver à l’autre bout du monde avec les mêmes signes, parce que d’un aéroport à un autre, d’un centre ville à un autre, rien ne change. Considérer que c’est ça le changement et que c’est ça la modernité, ça me semble faire fausse route. Surtout que tout ça se double d’une espèce de promiscuité généralisée. Quand on va chercher de l’ailleurs, du dépaysement, on se retrouve dans des avions low cost remplis et des hôtels bondés. Ce sont des choses totalement à l’opposé de ce qu’on était venu chercher au départ : la liberté, le repos, le sentiment de sérénité. Ça, on peut le retrouver à 60 km de chez soi.

N.M. Les régions naturelles existaient avant la révolution, avant l’idée de nation. On pourrait largement les étendre aux pays étrangers par-delà les frontières, c’est une toute autre logique. Pour nous, voyager depuis sa région naturelle, ce pourrait être, par exemple, voyager dans un cercle de 200 km de diamètre. Il y a un continuum entre ces différentes régions qui ne s’arrêtent pas aux frontières.

E.T.

Notre travail est de décrire, on ne revendique pas quelque chose. On documente quelque chose qui offre, selon nous, des pistes pour une meilleure compréhension de son voisin. Comprendre son voisin, ça peut être son voisin de l’autre bout du monde, mais on a considéré que c’était tout aussi intéressant de comprendre les enjeux des régions en désertification industrielle ou qui passent en monoculture intensive. Toutes ces choses, ça me paraît intéressant de les décrire et de montrer qu’elles se déroulent, qu’elles existent, qu’elles se passent sous nos yeux et que c’est une autre réalité, parallèle à celle de la globalisation. Cette réalité dépend de la globalisation, elle en subit les effets, mais elle a quand même une forme d’autonomie, d’indépendance, de singularité qu’on découvre assez vite. Ce qui fait que, quand on dit que c’est partout pareil, que le monde est tout petit, ça semble être une façon de marchandiser le monde, et d’occulter le fait que tout le monde conserve des éléments de singularité très forts, même si tout le monde porte du Nike ou Adidas. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a pleins de paysages transversaux qui se superposent et qui sont repérables maintenant sur l’atlas.

Nelly Monnier et Eric Tabuchi, photographie d’un paysage du Diois.

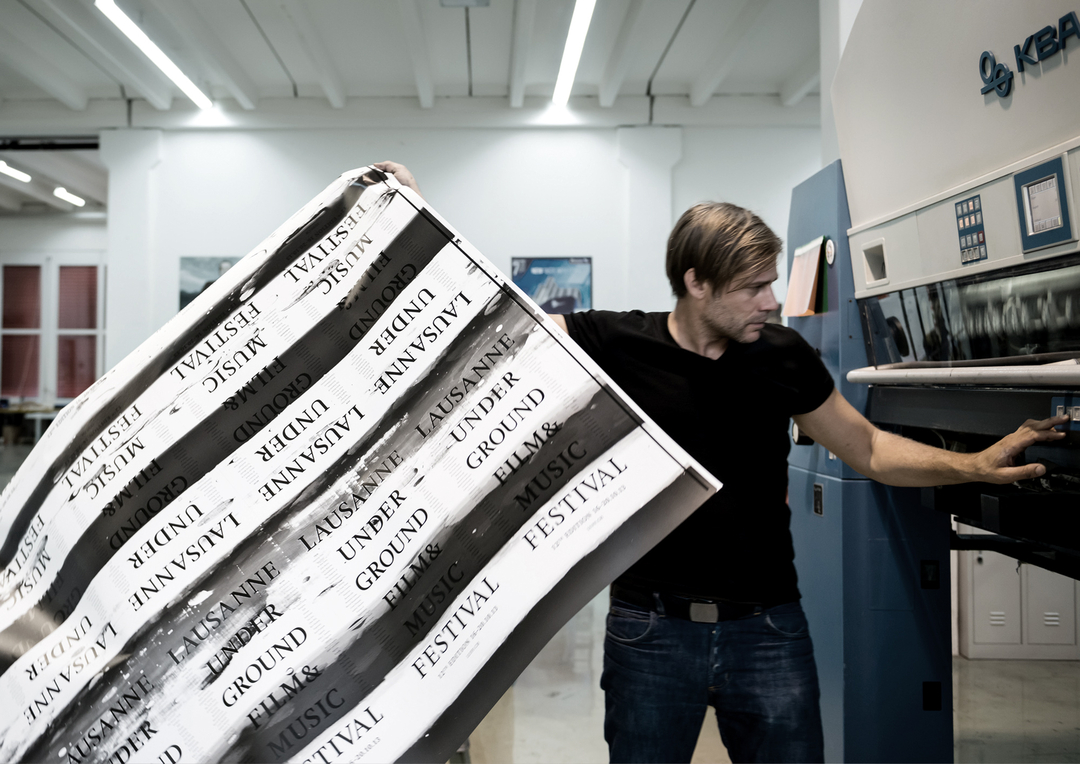

E.T. J’ai une question: en quoi ton mémoire va réussir à synthétiser ces problématiques et les ramener au graphisme ? Parce que c’est une de nos préoccupations majeures : la perte en qualité du graphisme dans les campagnes, chez les petits commerces, etc. C’est probablement une catastrophe majeure, qui est pourtant la plus simple à corriger parce qu’elle est superficielle, mais en même temps ça a une incidence très forte, car ça pourrit visuellement un territoire. On se dit qu’aujourd’hui, le devoir d’un graphiste qui aurait envie à la fois d’être engagé politiquement et en même temps d’améliorer le cadre de vie dans lequel il se trouve, serait d’agir au niveau du graphisme local. Le vendeur de fromage, il doit avoir une belle enseigne de vendeur de fromage, ça ne peut pas être juste un adhésif avec une mauvaise impression de chèvre pixelisée. Malheureusement on voit ça partout.

A.D.

Je m’intéresse beaucoup aux enseignes peintes, les lettres lapidaires, les signes vernaculaires… Je m’intéresse à tous ces signes que l’on peut trouver sur place, et d’une manière générale à la peinture en lettre.

E.T. Je pense que c’est une responsabilité du graphiste, d’aller tout en bas de l’échelle, d’aller voir les petits cultivateurs, les petits commerçants, les coiffeurs et de vraiment dialoguer avec eux, de leur proposer des alternatives au tout numérique, tout vinyle, toutes ces choses qui sont en fait des trucs dégueulasses et qu’on utilise sous prétexte d’une économie de l’instant, mais qui ne bénéficie à personne à la fin. Pour moi, le travail de graphiste aujourd’hui ça serait de partir très humblement de la base et d’enjoliver le monde local par des signes mieux réalisés, mieux pensés, plus ambitieux, plus structurés. C’est peut-être dans la bonne compréhension et bonne connaissances de tous ces signes qui persistent que cela se joue. Nous on dit : plus de découpes lasers, tout doit être fait à la scie sauteuse !

A.D.

Personnellement, je trouve plus agréable de travailler comme ça : découper du bois, peindre à la main, plutôt que de travailler sur ordinateur.

E.T. Ça ne fait aucun doute. Le seul souci c’est que ça coûte plus cher et que ça nécessite d’être impliqué localement. Le paysan il faut aller le voir et lui dire que ça va peut-être lui coûter plus cher mais qu’à la longue, ça sera payant. Ça implique un engagement personnel qui est un peu différent. Mais je pense que les esprits sont prêts pour ce genre de propositions. Pour moi, c’est un des chantiers les plus intéressants du graphisme contemporain : repartir dans l’autre direction, de moins travailler sur l’ordinateur et de plus faire à la main. Et Dieu sait que je ne suis pas contre l’ordinateur, ce n’est pas du tout une réaction. C’est juste qu’il faut arrêter de privilégier l’efficacité du numérique et d’appauvrir tous les signes ou l’univers visuel des territoires.

Entretien réalisé par Alexandre d’Hubert en novembre 2020.