FormaBoom

12.03.2022

L’illégal, c’est pas mal !

FormaBoom est un studio de design graphique fondé par Bérangère Perron et Quentin Guillaume, tous les deux diplômé·es de l’École d’art et design de Valence, mais aussi de l’École des arts décoratifs de Paris. À l’occasion de sa venue en workshop à Valence, nous nous entretenons avec Quentin sur l’influence du graffiti dans son parcours.

Daphné Lejeune

Depuis combien de temps pratiques-tu le graffiti ? Ou pendant combien de temps l’as-tu fait ?

Quentin Guillaume

Je ne le pratique plus comme avant, j’ai un œil dessus j’adore lire et regarder les tags et quelques graffs aussi. Aujourd’hui je fais des formes mais plus de tags (signature). Mais j’ai commencé le graffiti, je ne sais pas, j’avais onze ans et demi, douze ans. J’ai commencé à faire des murs à quatorze ans et j’ai eu une période active jusqu’à vingt-deux ans. Après j’ai commencé à faire des choses un peu différentes.

Graffiti, Barcelone, 2002.

D.L.

Tu étais seul ou à plusieurs ?

Q.G. On était à plusieurs, c’était un groupe d’amis. C’était surtout une façon de se sociabiliser, d’intégrer un groupe, de ne pas être seul.

D.L.

Comment as-tu commencé le graff ?

Q.G.

J’ai commencé avec un ami, dans les rues de Marseille : on trouve un prétexte, promener le chien par exemple et on va faire des tags. Puis je me

suis fait repéré par des mecs plus âgés, qui sont venus me chercher à la sortie du collège, qui m’ont demandés de venir avec eux, j’étais trop flatté,

j’ai dit « OK » sans hésiter. Ils m’ont amené sur des murs plus importants, plus gros, plus risqués. C’est à ce moment que j’ai commencé à vraiment faire du graffiti. J’en faisais tous les jours, en achetant ou volant de la peinture, en faisant beaucoup de choses illégales, sur les trains, les autoroutes la nuit, les métros, les grues, les camions, tout. On était obsédés. On se promenait avec nos échelles dans la ville, c’était génial.

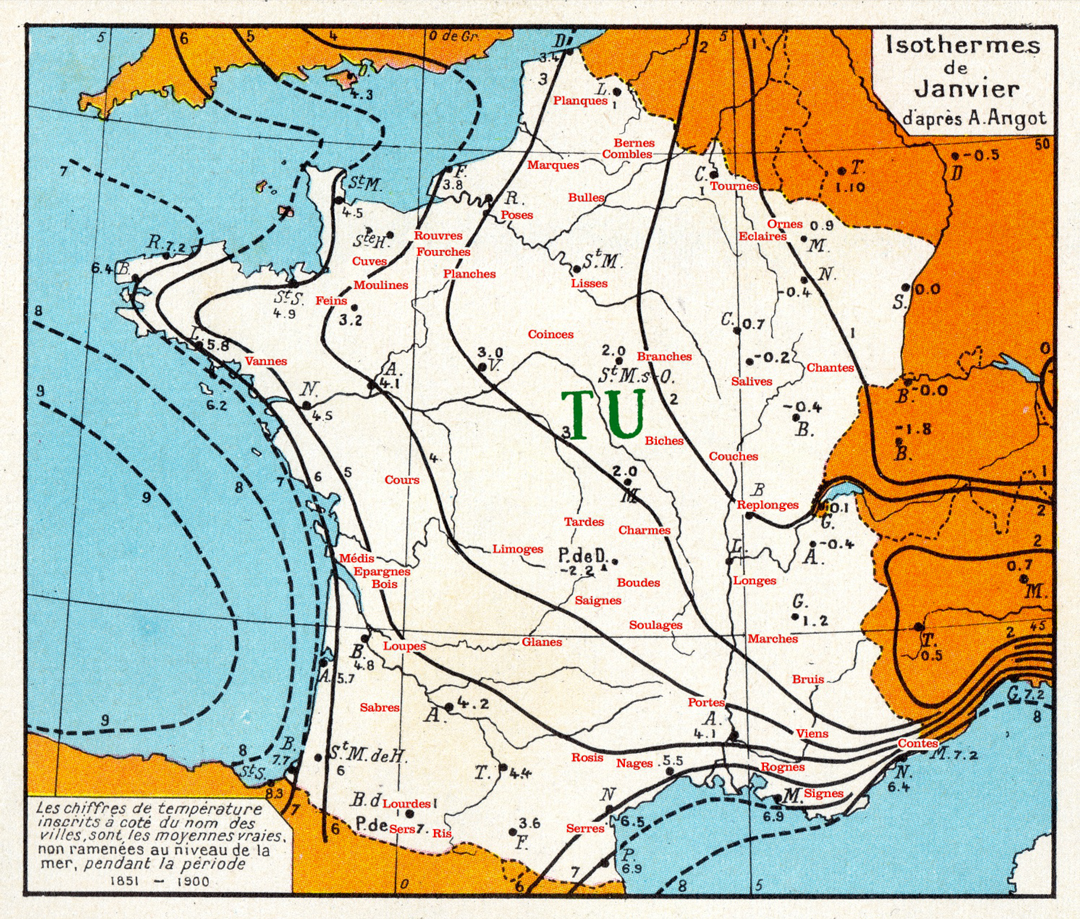

Graffiti, Aix-en-provence, 2009.

D.L.

Vous avez eu des problèmes avec la police ?

Q.G. Oui, plein. Des gardes à vues, des procès, des arrestations, avec un peu de violence parfois. Mille expériences… On va au ski, on tags les télécabines comme des abrutis, on arrive en haut les mecs nous enferment dedans, ils appellent leurs collègues qui nous attendent en bas pour tout nettoyer, ce qui est normal, c’est le jeu. Il m’est arrivé plein de petites galères. Tu t’autorises quelque chose, tu vas provoquer une réaction, à toi d’être en mesure de répondre à cette réaction avec plus ou moins d’intelligence.

D.L.

Selon toi, quelle est la meilleure façon d’évoluer dans le graff ou dans le design graphique en général ?

Q.G. Avec le recul je penses qu’il faut être un bulldozer avec une grande ouverture d’esprit. Douter peu, aller à fond dans ce que l’on fait et ne pas avoir peur de s’imposer. Il faut produire énormément, et diffuser, revendiquer ce que tu fais, faire des gros projets et ne pas hésiter. C’est ça qui va te rapporter des choses après. Si tu le fais à moitié ça sert à rien. C’est comme si tu vas faire un train ou un acte illégal, tu sais que tu t’engages dans une voie compliquée, il peut y avoir des problèmes, donc il vaut mieux y aller à fond. C’est aussi comme le skate, si tu veux réussir ta figure, tu vas tomber mais il faut remonter tout de suite. La chute fait partie du jeu. C’est pour ça qu’il faut envoyer fort, si t’envoies pas fort, tu te plantes. Il faut aller vite, appuyer fort et là ça passe. Le skate c’est une bonne image, j’en ai fait et c’est proche du graffiti dans la façon d’appréhender la ville. Parce que c’est aussi ce qui m’intéresse dans le graffiti, au-delà du graffiti en lui-même c’est surtout la déambulation, les balades dans des lieux qui ne sont pas destinés à ça, découvrir des choses, être seul dans des grands espaces, au milieux d’infrastructures importantes où le public n’a rien à faire, c’est ça qui est chouette ! Un endroit que j’adore à Valence, c’est un grand dépôt de wagon de marchandises bâchés où j’ai passé des journées à faire des tracés en blanc. Un des plus beaux cadeaux que je puisse me faire c’est de passer une journée là-bas.

D.L.

Est-ce que tes graffs ont une grande influence sur ton travail actuel ?

Q.G.

Oui, parce que je fais du graffiti, je dessine. Ça demande beaucoup de travail manuel, tu es l’imprimeur, donc oui, tu as tes techniques, tes encres… En graphisme j’essaie aussi de trouver des outils pour modifier/stimuler ma pratique.

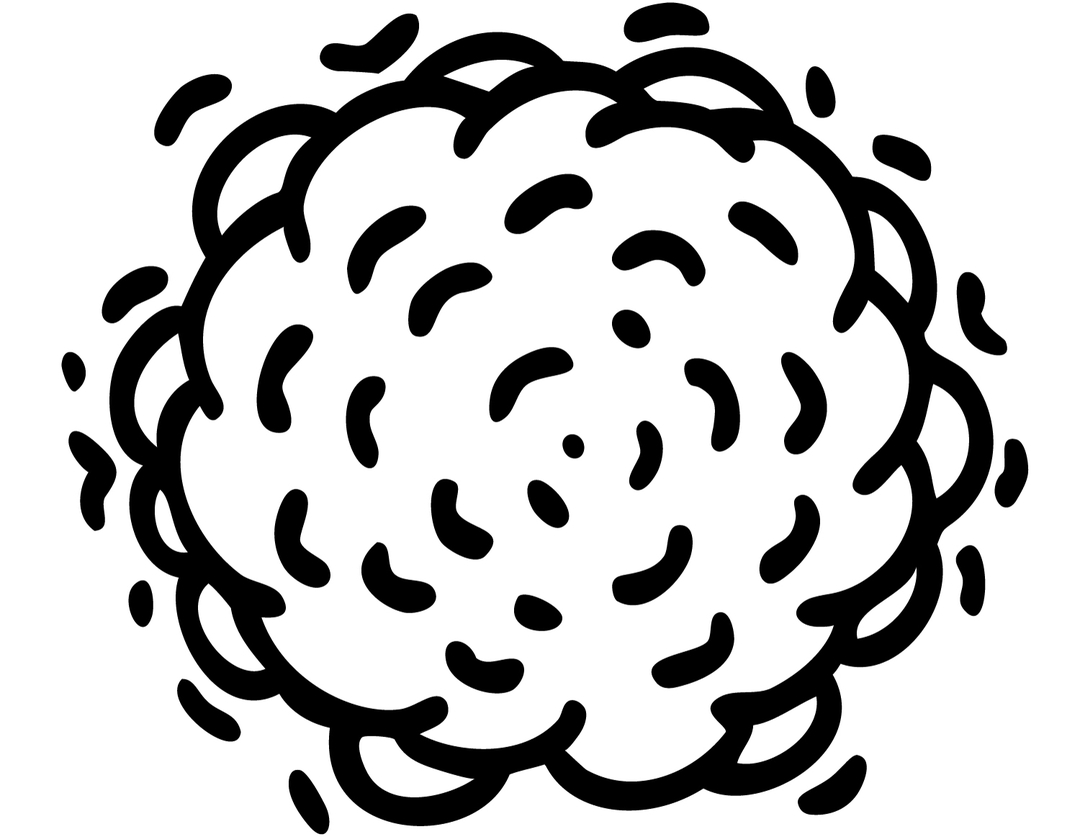

Graffiti, Paris 20e, 2012.

D.L.

Comment sont venues tes idées de motif ?

Q.G.

En m’inspirant d’autres choses que du graffiti, en allant voir d’autres choses, de l’art, de la biologie. Je suis très influencé par la biologie, ma mère est médecin donc on a plein de livres sur l’anatomie à la maison, le corps humain, la cellule, je me suis vraiment inspiré de ces images. J’ai un livre très épais, qui est remplis de schémas intéressants, où on peut voir une couche de la peau, des spores… Après j’ai aussi des chocs visuels, quand je suis allé à Barcelone en 1998, j’ai vu des choses que je n’avais jamais vu avant dans le graffiti, un graffeur qui s’appelle Sixe. Des graffs de Tilt, Ceet. J’étais très inspiré par tout ce qui était en style « bubble ». Tu fais des études de graphisme, ça ouvres plein de portes, c’est génial.

Recherches atelier, Marseille, 2020.

D.L.

Selon toi, cette étape t’a permis d’en arriver là ou tu en es aujourd’hui ?

Q.G.

Oui tout se tient, ça m’a influencé. Après c’est plus les parents qui donnent une structure, le graffiti ça a comme point commun de rassembler des gens qui veulent de l’illégal, qui ont besoin d’autre chose, qui cherchent quelque chose, se confronter à l’autorité. J’ai hésité à faire flic, j’étais aux Arts Déco, je voulais entrer dans la police parce que le travail d’enquêteur m’intéressait. J’ai eu tellement affaire à la police dans le graffiti que je trouvais ça intéressant. J’adore cet univers, t’es au courant de ce qui se passe dans la société et alors que personne ne le sait. C’est comme des mondes parallèles, le graffiti est un monde parallèle. Mais je pense que je n’aurais pas été heureux dans un milieux administratif, j’ai bien fait de ne pas m’engager dans cette voie, je suis pas assez institutionnel pour ça. En même temps je n’ai pas eu un parcours de délinquant parce que j’ai eu une mère qui m’a structuré et qui a fait que j’ai pas déconné, j’ai fait des études, et quand je suis allé trop loin judiciairement dans le graff j’ai arrêté, j’ai cherché du travail…

Mural aérosol et pmma miroir, Lille, 2021.

D.L.

Lors de ta conférence à l’ÉSAD Valence le 21 octobre 2019, tu nous as dit que le graff « n’est pas assez ouvert », c’est la raison pour laquelle tu as décidé d’aller dans une école d’art, pourquoi ?

Q.G.

Le graff est un art très populaire, qui se rapproche du tuning, c’est des mondes qui peuvent êtres proches, dans le sens ou il y a des magazines internes au truc, des façons de faire pour être accepté, etc. Le graffiti à Marseille par exemple, c’est des guerres de territoires, c’est des gens qui ont pris des places dans la ville, si toi tu prends ces places-là, tu vas leur devoir quelque chose, de l’argent, de la peinture, des bombes. Il y a aussi des gens qui n’ont rien là dedans, ils n’ont pas un parcours assez élevé dans la délinquance mais gardent le graffiti pour se faire plaisir et avoir un peu de pouvoir sur d’autres, des gens plus jeunes. Il y a beaucoup de vols dans ce milieu, dans certains groupes des personnes vont être formées

à voler. Quand tu fais ça tu vas te confronter des personnes qui ont peu d’ouverture d’esprit. Pour eux le graff c’est du vandalisme. À l’opposé, il y a aussi le côté super conventionnel de la mairie qui va appeler le graffeur du coin pour faire une déco, qui va être souvent naze, c’est le côté « culture facile », « culture à emporter ».

Maintenant la nouvelle génération qui fait du graffiti est beaucoup plus intéressante. Elle mixe beaucoup plus les codes. Aujourd’hui il y a des mecs qui font du graff et qui écoutent du métal. Alors qu’avant c’était pas possible et c’est super bien, ça ouvre vers d’autres typographies, d’autres approches. Les codes sont beaucoup plus déstructurés. Va voir par exemple ce que font les PAL (Saeio RIP), ce sont des mecs qui font du graff et qui sont passés dans une école d’art. Je trouve que cette famille-là est intéressante dans le graffiti, ils tentent des trucs et déconstruisent les dogmes de cette pratique.

Dessin sur voile (Tzigane), 2021.

Entretien réalisé par Daphné Lejeune le 22.10.2019.

Une seconde interview de Quentin Guillaume à propos des débuts de son activité de designer après des études en école d’art est lisible ici.