Service Local

18.03.2024

Loin c’est petit, proche c’est grand !

Intéressé ·es par la question de la production graphique alternative, ou plutôt comment produire lorsque l’on a pas, ou peu, de moyens, nous nous sommes rapproché ·es de Clémentine Léon et Gautier Scerra. Tous deux forment le studio de graphisme Service Local, dont le nom laisse supposer leur empreinte graphique sur la scène culturelle alternative Lyonnaise. Invité ·es dans leur bureau situé à l’Atelier Sumo, iels nous racontent leur parcours, professionnel et relationnel.

Affiche Service Local, 2013

Alexandre d’Hubert

En 2013, Gautier, tu as réalisé un entretien dans la revue From—To1 intitulé « Service local ». Quelques années après, avec Clémentine, vous formez un studio de graphisme qui porte le même nom. On s’interrogeait donc sur ce nom et sur cette continuité entre l’entretien et le studio.

Gautier Scerra Elle est difficile, cette question. J’ai relevé la notion de « service local », lors de cet échange avec un ancien imprimeur à Crest. C’était une figure locale qui assurait un service de proximité, je trouvais sa manière de fonctionner belle et je commençais à m’interroger sur la posture de l’imprimeur ou du typographe, ancêtres du designer graphique. J’ai fait cet entretien, mais je n’avais pas de titre. C’est Camille Chatelaine ou David Vallance qui ont choisi ce titre parce que cela sonnait bien.

Clémentine Léon Gautier avait dû fabriquer un poster pour tester les caractères en bois qu’il avait fait. Il y avait des productions avec ce mot qui était écrit, et c’est vrai que cela sonnait bien. Ça arrivait au moment où on se disait qu’on pouvait travailler ensemble. Qu’est-ce qu’on se donne comme identification ? On s’était dit que « Service local » marchait aussi car notre atelier est au 3 passage Gonin, à l’Atelier Sumo et à une époque, on appelait cet endroit « le local ».

G.S. On a commencé à travailler ici sans se dire que c’était du travail, on filait juste des coups de main à des artistes qui travaillaient là-haut. Un dépliant, une affiche, etc. C’était logique qu’il y ait un lien avec le lieu qui voyait naître nos premières productions.

A.D.

Vous avez toujours été impliqués dans ce lieu et avec les gens d’ici ?

C.L. Oui, depuis 2014. Pour nous, ça a été une deuxième école, parce que c’est là qu’on a mis en jeu notre pratique dans un contexte réel, avec des besoins concrets, de montrer leurs travaux, communiquer dessus, le médiatiser. Ça a été une partie de jeu, s’amuser à les aider, à faire et à apprendre, à se faire la main.

G.S. Ça a été un terrain d’expérimentation, en dehors d’une « réelle » économie, nous n’étions pas sujets à des questionnements autour de « comment (sur)vivre du design graphique ? ». Nous n’étions pas vraiment dans un rapport de commande avec des clients, ce qui nous donnait une liberté d’expérimenter de nouvelles formes. Par ailleurs, ici le loyer est relativement bas, ce qui a enlevé une certaine pression de la sortie d’école, de faire du graphisme pour faire de l’argent et en vivre.

C.L.

Oui, il y a un loyer bas, mais il y a aussi l’avantage de qui veut vient : tu peux passer en dehors des circuits traditionnels de l’immobilier, sans la pression financière qui va avec. Il n’y a pas de dossier à faire, de garants, il suffit de payer son loyer et c’est OK.

Et de fil en aiguille, cela nous a permis de mettre un pied dans un certain milieu, un certain contexte de production. Chose que tu ne peux pas trop savoir en sortant de l’école. Tu ne te dis pas : « Moi, ce qui m’intéresserait, c’est de faire ceci ou cela. » On a eu la chance de travailler avec nos ami·es artistes dont on admire le travail.

Petit à petit, on s’est fait un petit réseau à la fois dans l’art contemporain et dans la musique. Au bout de 10 ans, tu regardes rétrospectivement le chemin que tu as parcouru, et c’est émouvant de voir l’évolution et comment tout ça a commencé. Nous réalisons que nous avons de la chance d’une certaine manière, et nous sommes reconnaissants envers nos premier·es ami·es /commanditaires pour la confiance et la liberté qu’iels nous ont accordé·es pour commencer à nous lancer dans le monde de l’après-école.

Espace de travail de Service Local, Lyon, 2023

Clara Barthod-Malat

De fait, vous êtes devenus une sorte de service de proximité ?

G.S.

On se faisait une sorte de fiction avec ça. Cette porte était ouverte, les gens passaient et les choses se déroulaient souvent comme cela :

– Hey, je suis en train de sortir une cassette, est-ce que vous ne voulez pas m’aider à faire une pochette, un tampon, etc.

– Oui, vas-y, assieds-toi 5 minutes, on va faire ça.

Comme un service de cordonnerie, de serrurerie ou de clé minute, les gens passaient et on commençait à bricoler quelque chose. « Oui, là il y a une piste à suivre, OK, on en reparle bientôt. » ça nous amusait de jouer aux « artisans ».

A.D.

Vous profitiez de ce contexte qui ne relevait pas de la commande pour vous faire plaisir et expérimenter selon vos envies ?

C.L. Les gens viennent avec leurs intuitions et c’est toujours intéressant, voire même obligatoire, de travailler avec eux plutôt que de dire : « Nous, on fait ça et on te donne ça. »

G.S. Je mettrais une condition à cela, c’est qu’il y avait un lien avec ces personnes. C’étaient des gens qu’on connaissait et qui connaissaient notre travail. C’était un plaisir pour nous de développer notre savoir-faire avec eux, cela facilitait les choses.

C.L. C’est vrai que l’affect, le lien qui nous fait travailler avec des gens, c’est très important. Il y avait des moments où cela a pu être problématique, car comme tout le monde le sait, ce n’est pas forcément facile de collaborer avec des ami·es, mais de manière générale ce sont des échanges très riches. Et petit à petit, quand on s’est mis à travailler sur des commandes plus importantes, c’est devenu une autre aventure. À ce moment-là, tu dois mettre l’affect de côté, te dire que tu es dans une relation absolument professionnelle, tu ne charges pas le projet de la même intention. Mais c’est aussi passionnant car cela peut produire de belles rencontres.

G.S. Je reviens sur la question de la carte blanche sur l’expérimentation, il y avait de ça, mais il y avait aussi l’héritage de l’apprentissage valentinois. On avait besoin de recherche, de concepts, de contraintes, même si les gens n’en avaient pas. Typiquement avec l’Atelier Sumo, on a cherché dès le début à imaginer ça.

C.L. Il fallait qu’on ait un terrain d’enquête, comme on apprenait à Valence : enquêter, questionner le contexte, dégager une problématique et se mettre des contraintes de production. Sauf que là, on pouvait produire instinctivement et rapidement, alors qu’à Valence, on était parfois frustrés de ne pas avoir produit plus.

A.D.

On a vu sur votre site que vous parliez de mutualisation de savoir-faire, d’outils, d’un espace de rencontre, de fabrication. On se demandait si vous vous considériez comme une sorte de fablab du graphisme ?

G.S. Le réel, la géographie d’un lieu, d’une porte que l’on franchit, c’est vraiment ce qui caractérise notre démarche. Nous avons eu peu de sollicitations par internet. Pour nous, c’est dur de ne pas mettre de visage sur un projet, il manque quelque chose.

C.L. Je pense que cela peut faire écho à un fablab, mais je pense aussi que c’est lié au fait que l’on essaie de se spécialiser dans les objets imprimés. À la fin, il faut qu’il y ait un résultat concret, matériel. Ainsi, il y a toujours une étape manuelle, de manipulation de formes, d’objets, d’images, du découpage, des scans, etc.

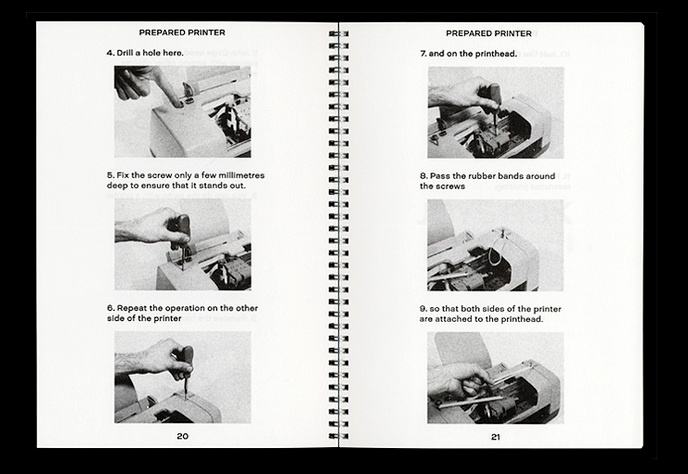

G.S. Il y a peut-être aussi la notion de hack, qui ne serait pas un hack numérique mais plutôt économique, dû au fait qu’au début, nous n’avions pas de moyens de production ou de budgets d’impression. Il fallait donc se débrouiller pour faire, par exemple en fabriquant un flyer avec une imprimante laser ce qui produit quelque chose de DIY.

C.L.

Et qui caractérise quand même fortement notre esthétique.

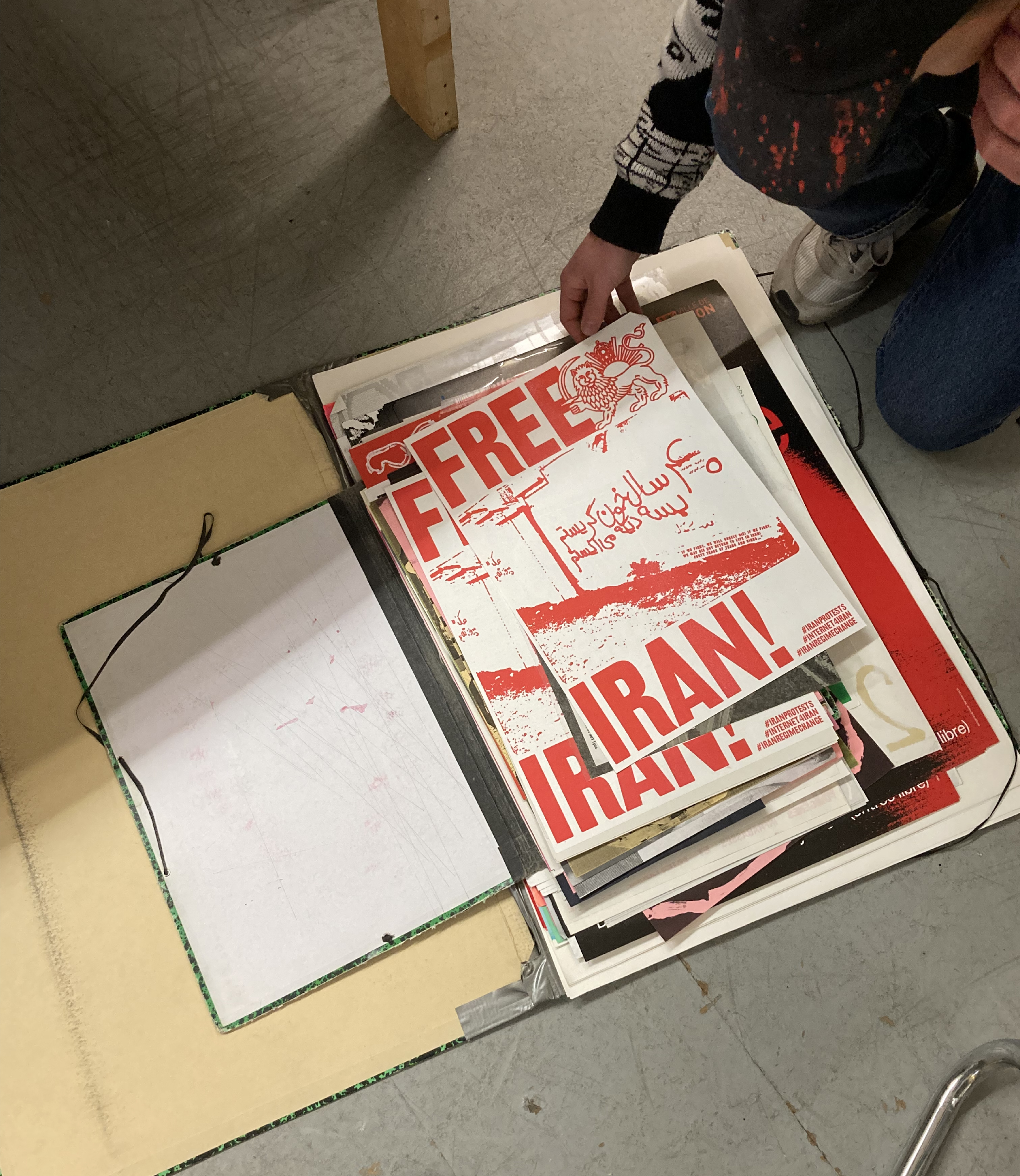

Affiche Free Iran, 2018

A.D.

Vous réalisiez l’impression majoritairement vous-même ?

C.L. Cela dépendait, nous avons des ami·es autour de nous qui ont un atelier de sérigraphie, un atelier de riso. Il y avait ainsi plein de possibilités de productions différentes. Sinon, cela nous arrivait de travailler à l’imprimante laser. Il n’y a pas de règles. On a mis du temps avant d’y arriver, mais aujourd’hui nous travaillons régulièrement avec un imprimeur.

A.D.

Sur un projet plus conséquent par exemple ?

C.L. Sur un projet que nous avons auto-édité. Ce n’était pas la première fois, mais c’était notre première expérience sur un gros projet, d’un livre produit par un imprimeur. Auparavant, il y avait moins de pression.

A.D.

J’ai vu que vous avez travaillé avec Edwin2, qui est une grosse marque, et en même temps vous faites de l’auto-édition, à petite échelle. Vous pouvez nous en dire plus sur cet écart ?

C.L. Sacré hasard.

G.S. C’est du hack encore une fois. En fait, Hugo, un ami, qui fait de la musique, avait besoin d’un visuel pour un EP et l’idée est venue : « Ce serait trop cool de faire ce visuel sur des t-shirts. Oh, mais attends, il y a Machin qui bosse chez Edwin. On n’a qu’à demander à Edwin de nous fournir 100 t-shirts, et on fera la sérigraphie avec Pierre, un pote qui a un atelier de sérigraphie textile. » Encore une fois, c’est une histoire de réseau. Pour ceci, on peut demander à lui, pour cela, à elle, etc. Et ainsi, il n’y a rien d’industriel, tout est à petite échelle.

C.L. Tu vois bien que des marques comme Edwin sont friandes de pouvoir collaborer avec des plus petites structures qui ont plus d’autonomie, de marges de manœuvre et donc une esthétique peut être plus décomplexée.

G.S. On aurait dû leur demander de l’argent…

C.L. Mais bien sûr… On est trop à l’arrache.

G.S. Les choses se font par hasard, ou de manière spontanée. On a l’idée, et trois semaines après, on a les t-shirts.

A.D.

Comment vous organisez-vous entre ces différentes activités ?

C.L.

On essaye de planifier, parce que là on parle beaucoup de la façon dont on a travaillé, ce qu’on a fait au début, mais cela fait maintenant 10 ans et les dynamiques ont évolué. On essaye de compartimenter davantage ce qui relève du travail ou des loisirs, de ce qui apporte un salaire ou de ce qui est plus personnel, important, éthique… On essaie de s’organiser, car on se professionnalise.

Au début, on prenait les choses telles qu’elles venaient, on ne savait pas combien de temps allait nous prendre telle ou telle tâche, et entre nous, c’est difficile de se répartir les rôles. Tu penses que travailler à deux est un gain de temps, mais au final cela peut-être une perte de temps. Tu passes des heures sur un minuscule détail et, comme il n’y a pas d’argent, tu ne comptes pas le temps, tu veux faire le truc parfait.

Nous sommes très exigeants sur le résultat. Nous y passons des semaines, nous voulons que ça claque. Au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte de certaines choses. On a toujours de l’exigence, mais on réévalue nos priorités, car cela prend beaucoup de temps sur notre vie à côté. Aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas très organisés en un certain sens, mais nous essayons d’avoir un planning, de mieux gérer les projets qui prennent du temps et ceux qui sont plus courts.

G.S. Il y a deux rythmes en quelque sorte. Nous sommes contraints par le calendrier des commandes et des engagements que l’on prend, et par rapport à cela, nous essayons de nous organiser entre nous. L’année dernière, nous nous sommes dit que nous ne voudrions travailler que 3 jours par semaine. Être là le mardi, mercredi et jeudi, mais que chacun puisse faire ses propres activités le lundi, et que le vendredi soit consacré à des activités personnelles comme la peinture, la céramique, etc. Nous ne voulions pas être dans un tunnel de design graphique toute la semaine. En plus, il n’y avait pas de rupture entre notre lieu de vie et de travail, et cela a des conséquences, tu en ressors épuisé.3

C.L. On fait tous des erreurs. Tu peux faire quelque chose et le détester deux jours plus tard, ce n’est pas un problème. Par contre, la manière dont les choses se passent avec le commanditaire, l’aspect relationnel, ta réaction face aux difficultés de communication… Il faut se mettre d’accord, sentir si on parle la même langue, avec le même vocabulaire, et partager toutes les étapes qui précèdent l’aboutissement d’une image. On sait créer des images, mais ce n’est qu’une partie du processus.

G.S. En ce moment, nous n’arrivons pas à travailler seulement 3 jours par semaine, car nous sortons d’un long projet pour lequel nous avions besoin de prendre plus de temps.

A.D.

Travailler 3 jours par semaine, ce serait l’idéal ?

G.S. Oui, lorsque nous avons formulé ce souhait cela a été libérateur, de se dire que c’était OK d’avoir du temps à consacrer à des choses bénévoles ou au contraire d’aller travailler dans un bar pour gagner de l’argent.

C.L. Ou d’avoir une pratique personnelle qui nous permet de prendre du recul.

G.S. De s’aérer aussi.

C.L. C’est sûr que c’est désirable si, dans ta vie, tu as la possibilité de faire ce choix. Nous avons pris cette voie mais nous sommes conscients que c’est un choix qui pose des questions liées notamment à une certaine précarité dans nos vies. C’est à la fois constitutif de notre manière de voir le travail mais il arrive aussi que ce choix vienne mettre en péril des envies, des ambitions peut-être plus liées à une certaine normalité. Il faut, je pense, pouvoir trouver un équilibre entre une envie de totale liberté d’actions et des conditions de vie suffisamment confortables pour continuer.

G.S. Et travailler pourquoi ? Pour qui ? Et comment ?

C.BM.

Cela vous arrive-t-il parfois de refuser des commandes parce qu’elles ne correspondent pas à vos convictions ?

C.L.

Cela nous est arrivé récemment pour la première fois, enfin, ce n’était pas la première mais c’est rare. Nous n’avons pas refusé pour des raisons éthiques mais parce que le projet n’avait rien à voir avec nous.

On s’est posé la question : « OK, on accepte, mais c’est sous certaines conditions » ou « OK, on accepte parce que c’est bien payé et que ça peut nous aider à financer d’autres projets, ou parce que c’est avec cette personne et du point de vue relationnel, même si le cadre est étrange, nous allons quand même le faire », mais nous avons dû nous demander pourquoi.

G.S. Une fois, nous avons été contactés sur Instagram pour discuter d’un projet de scénographie. Nous avons eu un rendez-vous, et directement constaté que, humainement, ce n’était pas possible. Nous évoluons dans des sphères politiques, émotionnelles, diamétralement opposées. Il y avait une certaine somme d’argent en jeu, des attentes plutôt fortes et une commande assez floue, nous avons refusé.

C.L.

Mais la plupart du temps, nous refusons par manque de temps.

Productions diverses de Service Local, 2016–2023

C.BM.

Pourquoi êtes-vous à Lyon ?

C.L. Le hasard des choses. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Ce sont les amis, les opportunités qui ont fait que je suis restée.

G.S. Moi non plus, ce n’est pas ma ville de cœur. Il y a plein de choses ici avec lesquelles je suis en désaccord. Mais l’opportunité d’avoir cet atelier, l’existence d’un réseau de proches, des collaborations…, ont fait que l’on s’est installé là.

C.L. Lyon est une grosse ville, mais pas gigantesque non plus. C’est une ville assez bourgeoise, mais qui a une scène contre-culture assez forte, notamment dans la musique. Étant sensibles à cela, nous avons trouvé une place dans un monde qui nous correspondait bien, avec cet aspect culturel qui nous attire, qui est en dehors des institutions.

G.S. Il y a aussi des amitiés fortes, un réseau d’amis, quelques-uns sortis de Valence des années avant nous sont aussi ici. On a pu se retrouver en sortant de l’école, nous étions impliqués dans l’Atelier Sumo, cela donnait envie de voir ce qui se passait ici. Il y a aussi l’Amicale, le Ground Zéro, etc., des collectifs auxquels on aime participer.

C.L. Mais je reviens à la question précédente : nous refusons rarement des projets uniquement parce que nous sommes en dehors des institutions, c’est davantage une histoire de connivence avec les gens avec qui nous collaborons, nous avons parfois ce dilemme sur la façon de nous positionner. On se rend compte que la plupart des gens sont confrontés à cette même problématique, il est donc intéressant d’échanger sur cet aspect-là.

G.S. Nous parlions de notre projet tout à l’heure. Il y a cette partie visible de notre travail, celle que nous communiquons sur Instagram et sur notre site — et nous sommes très mauvais sur les réseaux — mais il y a aussi une partie de notre travail ou de notre activité qui n’est pas liée à une économie réglée, aux institutions, qui est plutôt en prise avec des choses plus discrètes, autonomes, voire politiques.

C.L. Ce n’est pas vraiment notre travail, mais cela nourrit notre culture, notre imaginaire et notre manière de faire. Je pense qu’être présent dans tous ces autres endroits nous aide à cultiver ces aspects.

A.D.

Est-ce que cela donne du sens à la pratique ?

C.L. Oui, et c’est chouette. Nous n’avons jamais eu de réelles expériences dans des boîtes de communication — j’ai seulement fait un stage dans ce domaine — mais j’ai vu comment cela normalise totalement ta pratique, tout d’un coup tu réduis tes possibilités. C’est l’enfer, c’est ennuyeux, les gens te disent comment faire les choses.

G.S. Parce qu’il y a des attentes budgétaires, des recettes bien établies, on t’apprend à produire des images d’une certaine manière, parce que ça va fonctionner, que ça ne demande pas trop de temps. Il n’y a pas ou peu d’expérimentations, de prises de risques, et cela participe à appauvrir le paysage graphique d’une certaine manière.

C.L. Renouveler son vocabulaire, c’est un sacré exercice ! Personnellement, je sais que c’est l’une des choses qui m’a le plus travaillée depuis l’école. À l’école, tu es dans de l’ultra-stimulation créative. On te propose des sujets, tu partages et tu fais avec les autres, avec tes camarades, etc. Quand tu en sors, tu as ta boîte à outils, mais c’est dur de se renouveler, de se dépasser, d’aller ailleurs, de ne pas tout le temps ressasser les mêmes formes.

G.S. Malgré tout, on commence à s’affirmer visuellement. On essaie de continuer à chercher de nouvelles formules, de nouveaux outils, mais parfois on en revient à ce que l’on sait faire. Puis, quand tu regardes en arrière, il y a plein de choses qui se ressemblent, on se dit que c’est peut-être ça, ce qui se dessine dans cette collection, notre marque de fabrique. Je n’ai pas la sensation que cela ait été une volonté d’arriver à cette esthétique. Plutôt la trace d’une certaine trajectoire.

C.L.

Par exemple, nous avons eu jusqu’à présent plutôt des projets d’identités graphiques ou d’événementiel, des affiches pour la musique, pour des galeries ou des événements liés à l’art contemporain, etc. Cette année, nous avons eu un gros chantier lié à une exposition, et maintenant 2 ou 3 projets d’édition. C’est un tout autre exercice dont nous n’avons pas l’habitude. Même si nous sommes très contents de faire de l’édition, nous réalisons que ce ne sont pas les mêmes enjeux créatifs, ni les mêmes modes de production d’images. Faire un livre ne pose pas les mêmes questions que faire des affiches, etc.

Atelier Sumo, Lyon, 2023

Diversifier ses pratiques

G.S. C’est quelque chose qui a démarré il y a deux ans. On venait de subir 2 ou 3 échecs sur des appels à projets, des candidatures, etc. On avait été présélectionnés, retenus comme finalistes, mais on n’a pas été choisis. Cela nous a fait cogiter pendant 2 mois, c’était un peu dur. Donc, pour se faire plaisir nous avons produit des fanzines, des petites éditions. On y a consacré du temps. Et l’année dernière, on a mené d’autres projets d’éditions, cela faisait du bien. Ça donne une visibilité aux gens du genre « Ah, mais vous faites aussi des livres ? On pourra penser à vous à l’avenir ». Et ça déplace les types de projets.

C.L. Je suis contente de ça. Je trouve que c’est vraiment un autre travail. Créer des identités graphiques, c’est un super exercice, il y a un réel objectif d’être identifiable, visible. Mais l’édition vient déplacer notre travail à d’autres endroits, réinterroger nos manières de débuter le projet, de le partager et donc une autre façon de collaborer avec les commanditaires.

G.S. C’était un bon exercice. On avait un peu de plaisir à brouiller les pistes ou à tenter des choses plus expérimentales, sauf que tu produis quelque chose que tu transmets et, après la transmission, tu n’as plus la main sur ce qu’il se passe dans la mise en circulation des formes. À de nombreux moments, on se disait « mais ce n’est pas ça qui était convenu, ça ne devait pas être ça ». Cette chose-là m’avait un peu attristé, chamboulé. Tu ne te reconnais pas forcément dans ce qui sort, et tu as l’impression d’avoir manqué une étape…

C.L. Je pense que beaucoup de nos travaux ont été faits avec l’objectif d’être identifiables, visibles. La réussite d’un livre a sûrement plus à voir avec sa matérialité : s’il est agréable à lire, à tenir, sa qualité d’impression, sa résistance, etc. Ce sont d’autres problématiques, et c’est réjouissant de prendre une nouvelle posture pour chaque type de projets.

A.D.

J’ai l’impression que quand tu te lances professionnellement, tu es amené à t’enfermer dans une pratique. À Amiens, où j’ai fait une partie de mes études, j’avais une intervenante qui ne faisait que des livres. Elle racontait qu’au début, elle a eu la chance de trouver ce travail qui consistait à faire un livre. Elle l’a montré et ensuite on ne lui a plus demandé que des livres, alors qu’elle ne voulait pas faire que ça.

G.S. Être spécialiste c’est bien à notre époque, mais je crois que malgré nous et avec ces idées qu’on brasse à côté, le fait de ne pas trop se spécialiser est plutôt bénéfique pour nous. Être amateur ou novice te permet une certaines fraîcheur ou « naïveté », te fait faire certaines erreurs, qui sont parfois de bons apprentissages.

C.L. Le dernier projet qu’on a réalisé était de la scénographie d’exposition. On s’est fait plaisir et cela rejoignait des choses que j’avais faites à l’école. Tout d’un coup, il ne s’agit plus seulement de l’espace de l’écran ou du papier, c’est un espace qui s’habite.

G.S. Le fait de changer de casquette, d’arriver un peu au bluff, de dire « oui, scénographes, bien sûr, on va le faire ». Par moments, on se disait que ça allait être difficile, mais que ça allait bien se passer. On a confiance l’un en l’autre, comme on l’avait dans le commissaire d’exposition. C’est fini, ça s’est bien passé, les gens étaient contents. Je trouve que la fraîcheur de ne pas l’avoir fait mille fois, de se retrouver un peu en danger, de prendre des risques, nous fait énormément de bien. Ça ramène 10 ans en arrière, à la sortie de l’école. Le truc des identités, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu vois les choses à améliorer, mais plus tu deviens spécialiste, plus ça devient ennuyeux d’une certaine manière.

C.L. Il y a beaucoup de studios qu’on admire, qui font toujours la même chose, et on se dit « wow ». Donc ce n’est pas que c’est ennuyant, mais le fait est que l’on veut toucher à tout, faire du design graphique, du bricolage, de la peinture, de la cuisine. Nous voulons faire plein de choses, mais il n’y a pas de règle ou une formule aboutie.

G.S. Ça nous fait penser à Valence, où Åbäke, un collectif londonien était venu en atelier avec les copain·es qui étaient en 4e et 5e années. J’étais en 1re année et ça m’a mis une claque. C’était un collectif de designers graphiques, mais ils faisaient n’importe quoi, un graphisme très décalé : ils faisaient de la cuisine, de la sculpture, des balades, des visites. Je trouvais ça fun, mais ça m’avait interrogé à l’époque sans vraiment que je comprenne, un graphisme très décalé, un peu second degré, cette notion de « vernaculaire », et finalement, cette histoire de casquette, ou de costume, d’en changer souvent c’est super excitant. On a envie d’être dans ces eaux troubles.

A.D.

Il y a une pression économique qui nous pousse à nous spécialiser dans un domaine, mais au final on est beaucoup à vouloir faire des choses très diverses. Et ces opportunités de s’exprimer de différentes manières, ces réseaux, c’est recherché par beaucoup. En tout cas, ça donne envie.

C.BM.

Ça fait plaisir d’entendre que c’est possible. Ça a l’air difficile, mais possible.

G.S. C’est possible, mais ça demande de prendre des risques parfois, ça implique des choix de vie… des directions.

Faire ensemble

C.L. D’après ce que j’ai vu de mes camarades qui sont sortis des Beaux-Arts, le plus dur a été de se retrouver seul. Je pense que l’idée de mutualiser, de créer des collectifs, de partager les choses, c’est cela qui rend fort. Tu as plein de doutes, tu n’as pas beaucoup d’expérience, tu te jettes dans la gueule du loup, mais si tu n’es pas tout seul, c’est déjà plus vivable. Tu te donnes l’opportunité de prendre des risques. Nous, on est deux ici, où d’autres vivent avec d’autres pratiques, cela donne une certaine force.

A.D.

Le fonctionnement des Beaux-Arts peut pousser à un certain individualisme…

G.S. La société est méga-individualiste de toute façon. L’école d’art, elle aussi, s’est bien normalisée dans cette direction-là, il n’est plus trop possible de faire des diplômes à plusieurs par exemple. C’est assez rare en tout cas.

C.L.

Par exemple, je n’ai pas pu le faire.

Productions diverses de Service Local, 2016–2023

C.BM.

C’est construit pour que chacun passe à son tour, ce qui complique tout.

C.L. Nous on a cherché à le faire, mais ça n’a pas du tout été un diplôme collectif. On n’a pas présenté les choses ensemble de la même manière. Après, ce n’est pas grave.

G.S. C’est déjà le propos de PNEU j’ai l’impression, il y a bien sûr l’envie de diffuser des objets qui partagent du contenu, des idées, des inspirations peut-être, mais la trame de fond, c’est juste du lien, du liant entre des étudiants qui vont vers l’extérieur, vers d’autres personnes. Là, on s’est rencontrés et sans doute on se recroisera. Juste ça, c’est un bon prétexte, une bonne initiative.

C.L. From—To, c’était un peu ça. C’était un outil de transmission, mais d’une autre manière. Quand on est étudiant, ça te pousse à voir d’autres gens de l’extérieur. Je trouve ça vraiment chouette.

G.S. S’organiser en petits groupes, à l’intérieur de la formule de l’école, juste dire « on s’organise, on se rend autonomes, on va faire une récup de papier ici ou là », c’est hyper fort. Ça conduira forcément à de bonnes choses, du lien, des connexions et donc des histoires.

C.L.

En tout cas, l’entretien c’est un très bon prétexte. Même s’il n’y a pas d’objet ou que l’aventure doit se terminer dans quelques mois, vous avez déjà fait ces étapes ensemble et eu tous ces efforts d’organisation. Un jour, je suis retombée sur ces boucles de mails entre Alexandra, Camille, David et moi [acteurices du projet From—To ], et ça m’avait beaucoup émue d’une certaine manière. Je n’ai pas un souvenir extraordinaire de ce que j’ai pu apporter à From—To, mais c’était un moment d’émulation collective. On a su créer du commun. Aujourd’hui, on continue d’avoir des liens, et c’est très enthousiasmant.

Autocollant Service Local, 2023

Entretien réalisé par Clara Barthod-Malat et Alexandre d’Hubert le 31.03.2023.

-

From—To est une revue née à l’ÉSAD Valence, interrogeant des problématiques de design à travers des entretiens avec des artistes, graphistes, artisan·es… ↩

-

Edwin est une marque de vêtement japonaise, spécialisée dans les jeans. ↩

-

Sur ce sujet, voir l’entretien L’école est finie avec Formaboom. ↩