Florence de Mecquenem

04.03.2024

Rien d’ordinaire au sommaire

Au détour d’un stage au Bel Ordinaire à Billère, Adèle Chaplain s’est glissée dans le bureau de la directrice, Florence de Mecquenem, pour échanger quelques mots sur les enjeux d’une structure comme celle-ci. Sera en effet abordée la singularité du lieu : un espace de production, d’échanges et d’exposition de praticien·nes du design graphique et de l’art contemporain. Menant sa barque avec sympathie et intelligence depuis presque 20 ans, Florence aime insister sur la faculté du BO à créer des liens, et sur l’importance de la porosité entre ces pratiques, malgré la nécessité de mettre en avant le design graphique comme discipline à part entière.

Adèle Chaplain

Peux-tu me parler de la création du Bel Ordinaire et de son histoire ?

Florence de Mecquenem

En 2005, j’ai été engagée par la Communauté d’Agglomération de Pau pour accompagner la reconversion des anciens abattoirs en pôle culturel intercommunal. L’objectif était de soutenir la création contemporaine dans les champs du spectacle vivant et des arts visuels. L’idée était de créer un lieu laboratoire qui ne soit pas forcément un lieu de diffusion de formes finies ou abouties, mais plutôt d’étapes de travail. Il s’avère qu’à l’époque, l’agglomération n’a pas les moyens d’assumer le fonctionnement d’un établissement aussi ambitieux. Alors, avec Frédéric Fournes, le directeur de la culture à l’époque, nous faisons une proposition alternative : recentrer le projet sur les arts visuels, car cela manquait sur le territoire. En 2008, cette seconde proposition est validée. On me confie de réécrire le programme architectural pour le lieu. Après un petit moment de solitude face aux enjeux de ce travail, je m’y mets, bien consciente que tout ce qui ne fonctionnera pas sera de ma responsabilité. Les choses se déroulent alors relativement normalement, malgré quelques années de retard dans la mise en œuvre des travaux de réhabilitation, les financements arrivent et les discussions aboutissent. La livraison des bâtiments se déroule fin 2013, on ouvre le lieu sous la forme qu’il a aujourd’hui en février 2014. Le BO est donc encore relativement jeune. Voilà pour l’histoire en version accélérée du Bel Ordinaire.

Vue de l’accueil du Bel Ordinaire

(photo : D. Guilhammassé).

A.C.

D’où viens-tu et en quoi consiste la direction et l’animation d’un tel lieu ? Quels sont tes principaux partis pris, tes grandes envies ?

F.M. J’ai une licence de lettres modernes. Je me suis toujours intéressée aux objets culturels ; j’ai été élevée dans des contextes où on regardait des images, on lisait des livres, on écoutait de la musique… Cela faisait partie du quotidien comme manger ou dormir, c’était assez naturel. J’ai voulu être enseignante, puis je me suis investie auprès d’une compagnie de théâtre pour les accompagner sur un volet de communication et d'administration. Après avoir mené un projet de bibliothèque de books d’artistes avec un ami à Roubaix, je repars vers le sud. Je suis embauchée à L’Usine, à Toulouse, un lieu de fabrique pour les arts de la rue. J’y travaille pendant quatre ans, et j’y rencontre Gabi Farage, le directeur du Bruit du Frigo (Bx) qui accompagnait à l’époque l’écriture du projet collectif pour la reconversion des anciens abattoirs à Billère. Il me présente Frédéric Fournes, dont j'ai déjà parlé. Celui-ci me demande de lui monter un périple pour amener le chef des grands projets de l’époque dans le nord pour qu’il voit des friches industrielles transformées en lieux dédiés à l’art et à la culture. De fil en aiguille, on me propose le poste ici, qui était à l’époque un poste de chargée de développement. L’idée était que je vienne trois ans pour accompagner le projet de réhabilitation, écrire les modes d’emploi du lieu et de ses modes participatifs de gouvernance et mettre en fonctionnement le premier projet dont je t’ai parlé. Au final, ça a pris un peu plus de temps : neuf ans pour passer d’une ébauche de projet à un projet effectif en fonctionnement. Aujourd’hui ce que j’aime c’est qu’on ne fait jamais la même chose, même si on utilise les mêmes outils, les mêmes dossiers de subvention, les mêmes budgets… Mais jamais de la même façon, et toujours avec des personnes différentes. En bref, pour s’ennuyer, il faut le faire exprès.

A.C.

Tu ne viens pas des Beaux-Arts, d’études d’histoire de l’art ou encore de master en gestion culturelle. Cela t’a-t-il posé des difficultés de placement et cela t’encourage-t-il aujourd’hui à cultiver la dimension transversale dans la gestion du lieu ?

F.M. Cela a été variable en réalité. Quand j’ai réalisé que j’allais également devoir faire la programmation, au départ je me suis dit « non, moi je n’ai pas du tout le profil ». Dans l’idée, cela me plaisait bien, mais le secteur de l’art contemporain n’est pas un secteur toujours bienveillant et accueillant. Tout est très normé. Alors, j’ai pu me sentir un peu comme le torchon entre les serviettes. Mais j’ai fait avec, je me suis formée, en travaillant avec des commissaires d’exposition et en invitant des artistes dont j’appréciais le travail et qui étaient reconnus. Progressivement, je me suis passée de commissaires et aujourd’hui je ne travaille avec eux que pour les expositions collectives. Quant à la légitimité, je l’ai trouvée en me rendant compte que j’étais capable de faire des choix, y compris esthétiques, de programmation, en me basant sur des questions aussi simples que : s’adresse-t-on réellement à tout le monde ? Ce travail là est-il vraiment inscrit dans notre société actuelle ? Est-ce que ce n’est pas juste une question formelle qui s’essouffle au bout d’un moment ? Aujourd’hui, je n’ai plus aucun problème de légitimité.

A.C.

Comment s’est construite l’identité du Bel Ordinaire, qui repose sur la transversalité entre art contemporain et design graphique ?

F.M.

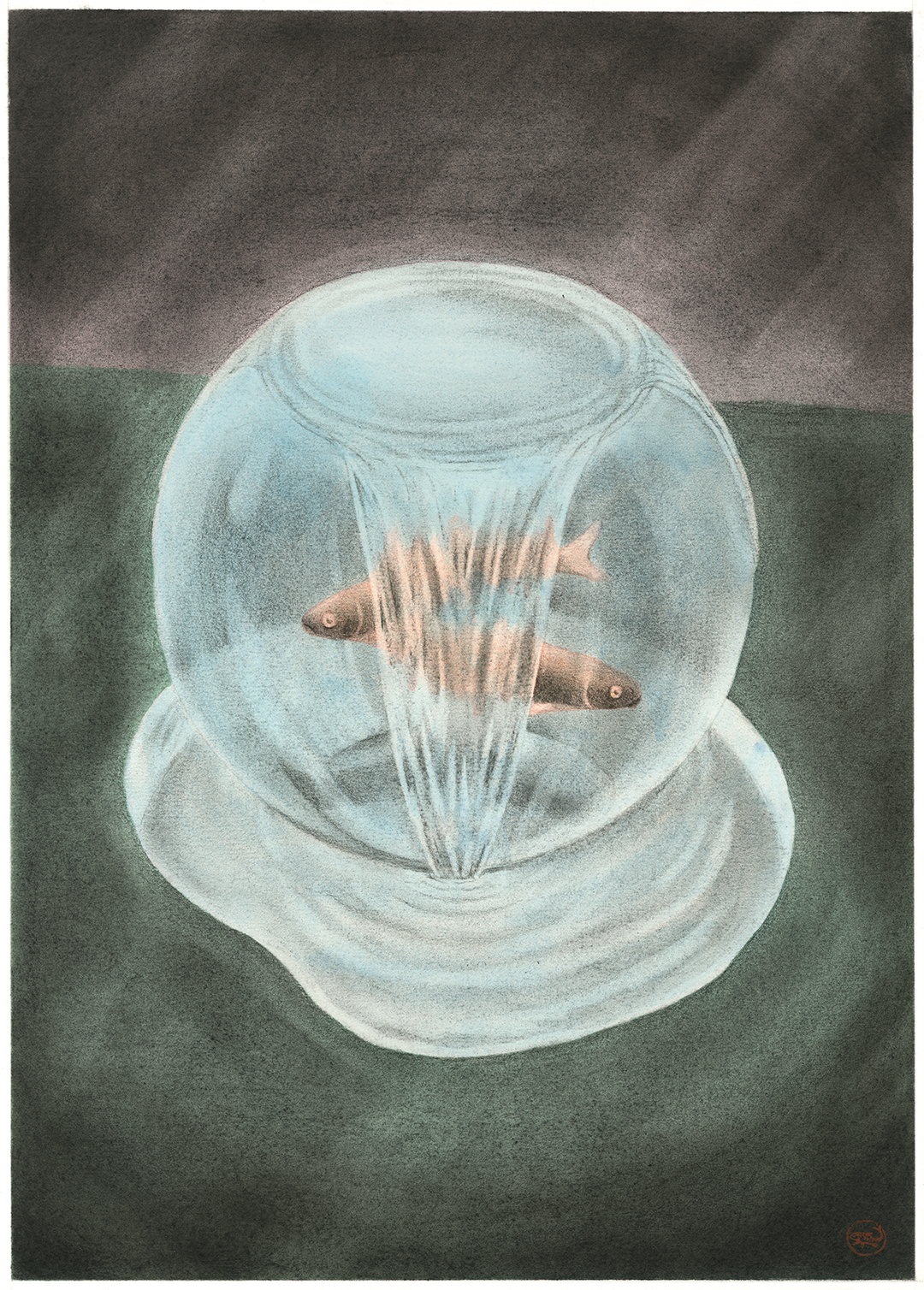

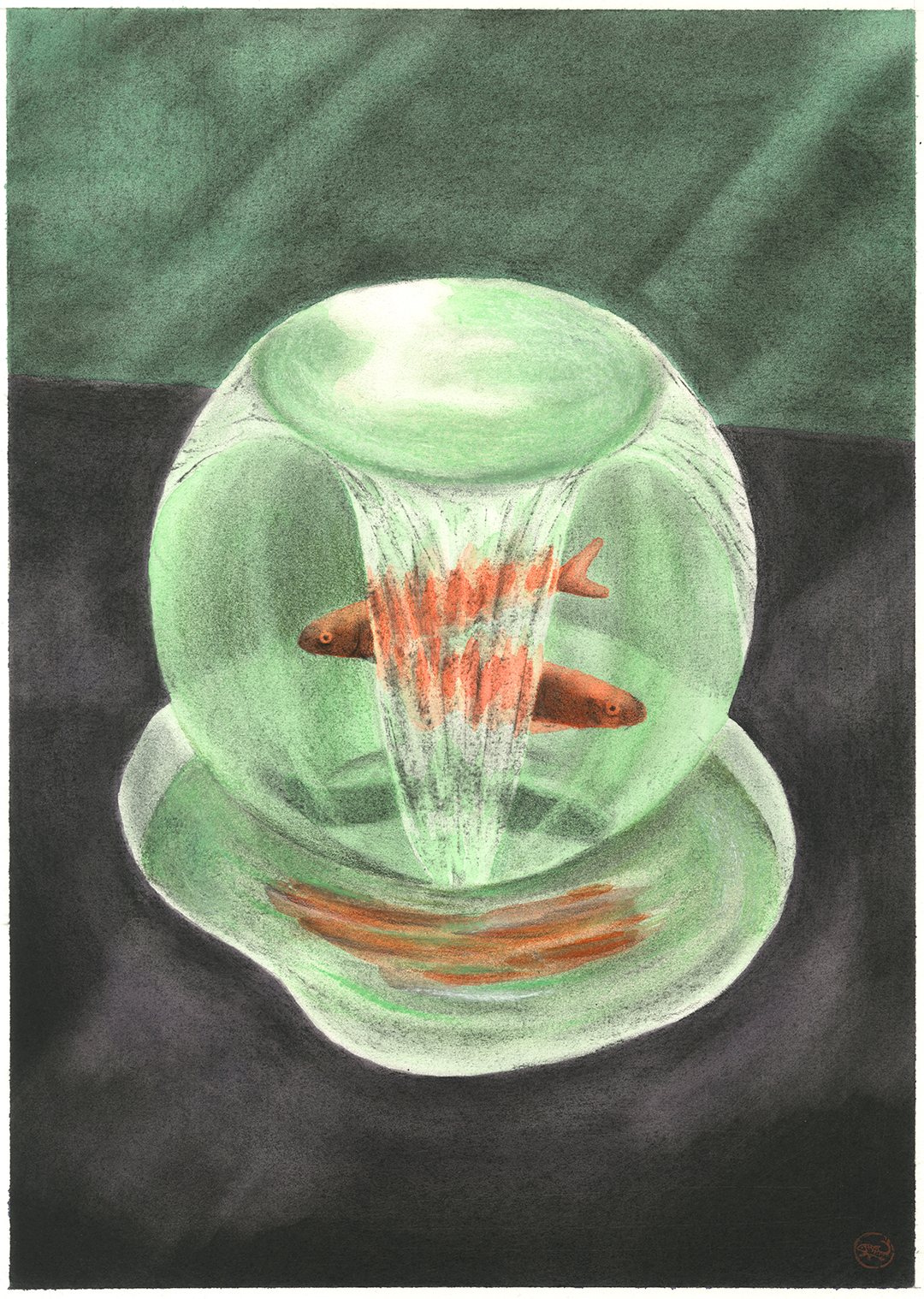

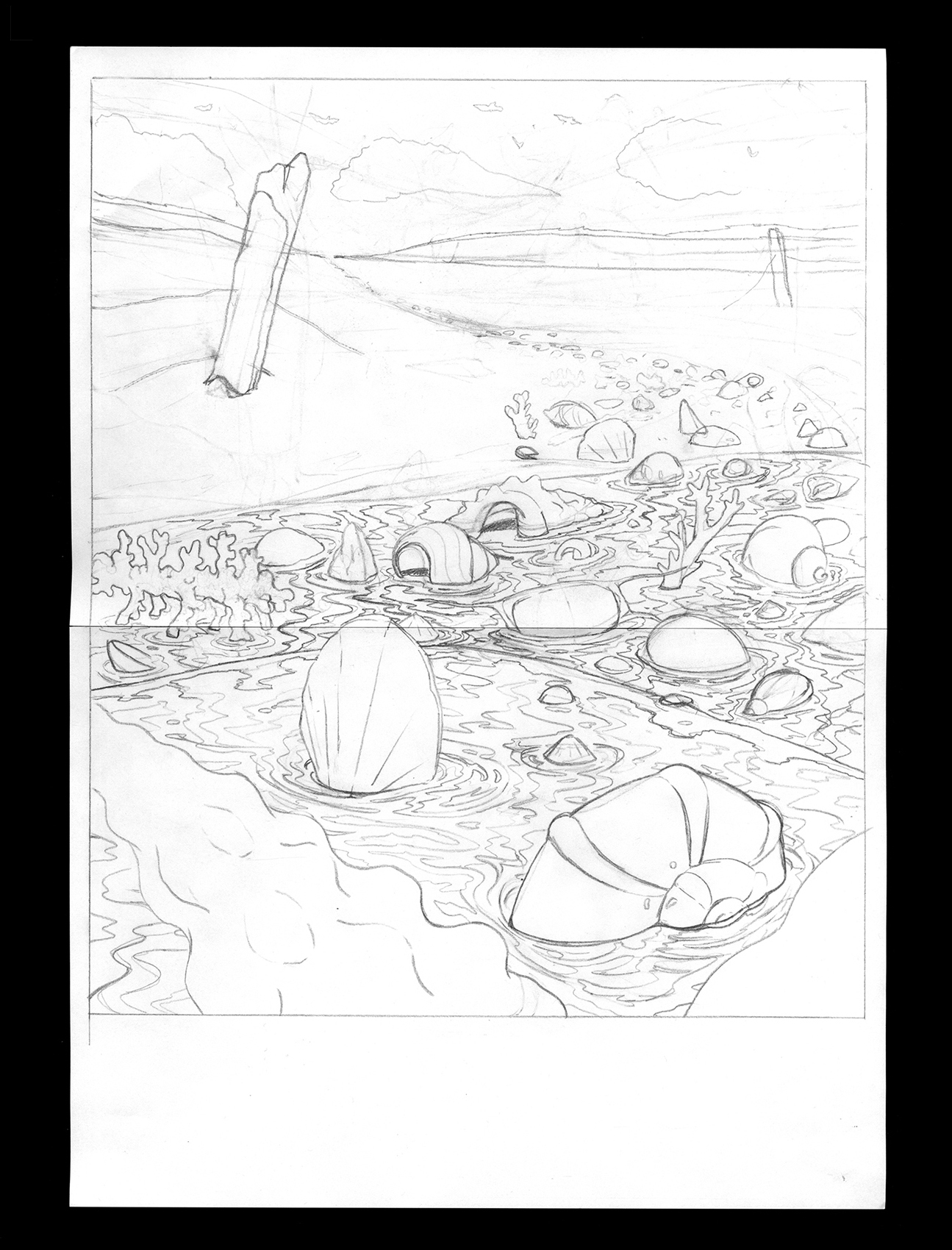

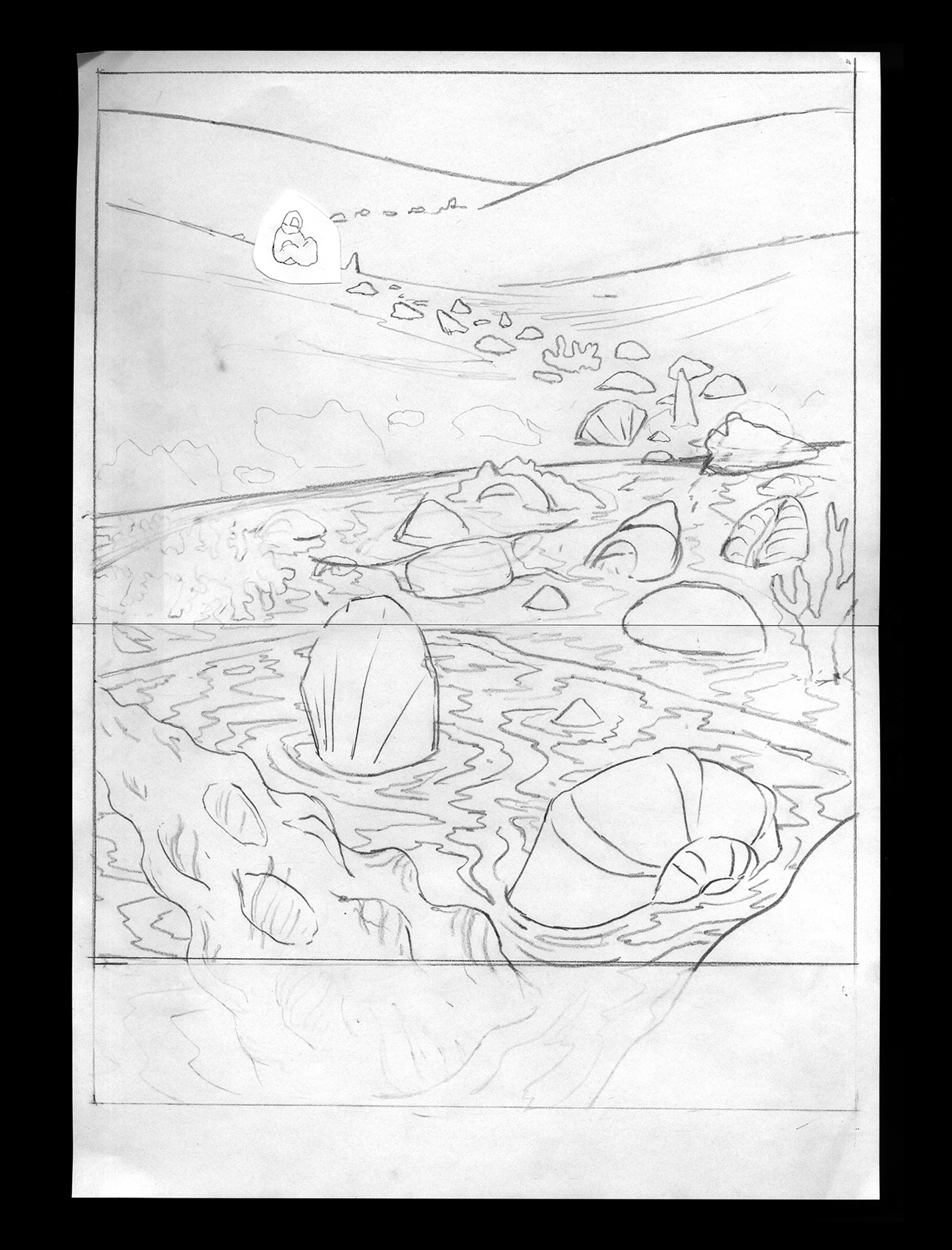

En 2008, lorsque l’on propose aux élus de dédier le projet aux arts visuels (pour ne pas dire art contemporain), on veut monter un lieu qui s’adresse à des personnes dans une démarche professionnelle, même si nous savons que beaucoup de ces professionnels qui relèvent du design graphique et de l’art contemporain ne vivent pas confortablement de leur travail. Aujourd’hui, je suis heureuse de voir que la frontière entre art contemporain et design graphique est beaucoup moins visible qu’il y a une dizaine d’années. J’ai souvenir, lors de l’accompagnement de Jocelyn Cottencin — graphiste dont la pratique était déjà très transversale — pour un projet avec des étudiants des deux sections (art et design graphique), avoir eu des réactions très fortes comme : « Si les graphistes se prennent pour des artistes… ». Et bien, pourquoi pas ? Pour moi, c’est un étiquetage et on se rend compte qu’il y a de plus en plus de graphistes qui se font des auto-commandes et développent des projets personnels. Certes, ils utilisent des outils qui peuvent être classés en arts appliqués mais cette frontière n’est-elle pas inutile en réalité ? Je discute de la même façon avec tous et toutes, quel que soit le médium utilisé. Sophie Cure, par exemple, a investi un espace assez grand pour sa première exposition Les champs sémantiques présentée en décembre 2020. Elle a utilisé tous les outils à sa disposition, s’est lancée dans des pièces en volume, de la construction et a rejoint les mêmes logiques que le travail développé par des personnes que l’on range dans le tiroir des arts plastiques.

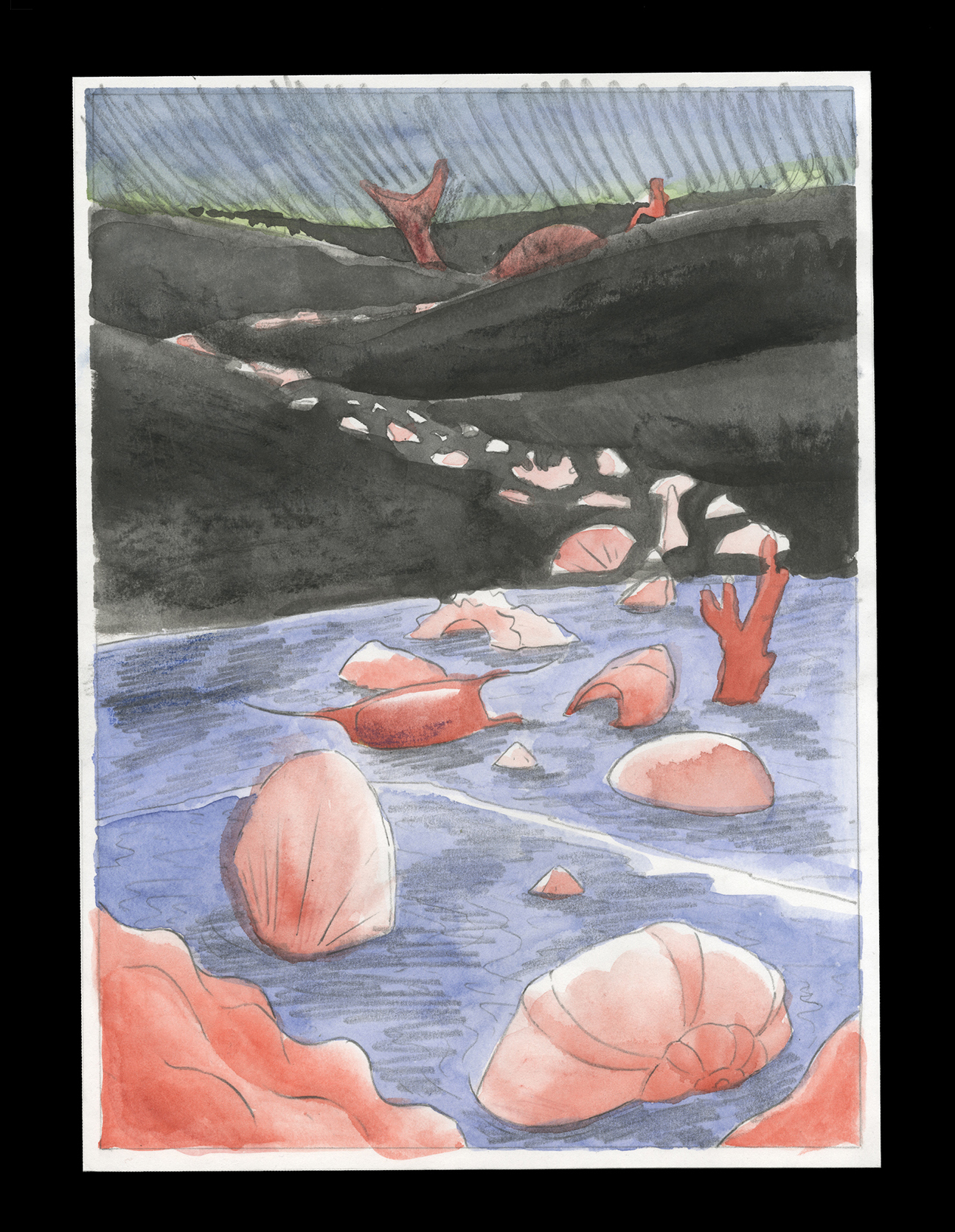

Vue de l’exposition Les champs sémantiques, Sophie Cure, Le Bel Ordinaire, 2021 (photo : F. Deladerrière).

A.C.

J’ai le sentiment que le lieu et les personnes qui le gèrent — les techniciens, l’équipe, vous — encouragent profondément cette porosité, ce mélange des genres et des pratiques. Mais si les designers sont invités à sortir de la surface, de la page, et aller vers du volume par exemple, à l’inverse, les plasticiens sont-ils tentés de développer des pratiques ou des thèmes de design, comme de l’édition ? Ou la curiosité s’opère-t-elle essentiellement vers plus d’art contemporain ?

F.M.

Non, en réalité cela va vraiment dans les deux sens. Il y a quelques semaines, Séverine Hubard était présente en repérage pour une exposition qu’elle présentera en 2025 dans la petite galerie. Avant d’arriver, elle a vraiment pris le temps de regarder les expositions que l’on avait déjà présentées, les personnes qui viennent en résidence. Elle m’a confié qu’elle avait toujours eu envie de produire des pièces dont on pourrait dire que ce sont des pièces de design. On a alors pensé à des traductions en plus petits formats, fonctionnels, d’œuvres qu’elle a pu faire, qu’elle a déjà produites ; de grands volumes vont devenir des tables, tabourets et objets potentiellement usuels. Cela fonctionne donc réellement dans les deux sens, et la porosité est également facilitée par le lieu qui nous permet d’accueillir en même temps des personnes qui arrivent d’horizons différents. Nous avons cinq chambres et quatre ateliers, cela signifie que lorsque nous accueillons cinq personnes qui arrivent d’endroits différents, il faut faire de la colocation d’atelier. La cuisine est également partagée… Tout est fait pour qu’il y ait beaucoup d’échanges. La plupart du temps, les gens qui viennent sont dans un temps de recherche — chacun vient avec son intention — dans la mesure où il n’y a pas d’obligation de résultat. Tu viens, tu cherches, tu trouves, tu ne trouves pas, tu trouves à côté… Pour moi, c’est très important que les gens puissent venir sans avoir une échéance fixe ; s’ils veulent investir la galerie éphémère parce qu’elle est disponible, ou faire un temps de présentation dans l’atelier, c’est à l’appréciation de chacun. Cela ne doit jamais mettre en fragilité l’étape de recherche et de travail. Les moments comme ceux-là, où la gestion du temps de l’expérimentation est laissée à l’appréciation de chacun, me semblent indispensables et précieux. À ces temps de recherche se superposent des temps de production, comme celui sur lequel tu as accompagné Aurélien. Là, il y a une vraie obligation de résultat, tu viens pour faire 30 000 bâtonnets, tu fais 30 000 bâtonnets ! On s’adapte à la temporalité de chacun, on passe notre temps à mettre les gens en connexion les uns avec les autres, et neuf fois sur dix cela donne quelque chose. Actuellement, Sophie Cure travaille avec Clémentine Fort… De nombreux ponts se créent, des invitations, et également des collaborations qui se passent ailleurs. Mais il y a de plus en plus de connexions entre les personnes qui viennent travailler ici. Ce phénomène me touche parce qu’il renvoie à la cohérence de nos envies et de nos attirances. D’un côté, pour la programmation des expositions, je fonctionne à l’invitation, j’invite des artistes ou des commissaires avec qui j’ai envie de travailler. De l’autre, pour les résidences, le jury est constitué de deux personnes que j’invite chaque année à faire la sélection avec moi. Ils sont donc toujours très différents. Toute l’équipe prend également le temps de regarder les dossiers, chacun donne son avis ; nous avons une position d’équipe, une famille — si ce n’est esthétique, en tout cas autour des problématiques. Mais très simplement, nous aimons les travaux qui s’adressent aux gens, échanger, partager. Je crois qu’il y a vraiment un attachement au faire ensemble.

Montage de l’exposition Les champs sémantiques, Sophie Cure, Le Bel Ordinaire, 2021.

A.C.

Malgré la porosité entre design graphique et art contemporain que vous prônez, il me semble que vous attachez toujours de l’importance à choisir la dénomination de chaque résidence ou exposition — mise en avant sur les affiches et le site internet. N’est-ce pas parfois compliqué de trancher ? Par exemple, je crois qu’Aurélien1 se demande quelle dénomination vous choisirez pour son exposition, car lui-même ne sait pas comment définir sa pratique.

F.M.

Si, c’est compliqué, mais cela me semble être des résurgences. Quand je regarde l’exposition Couler, souffler, presser, pousser, nous mentionnons « design graphique » parce que le commissariat est signé par des designers graphiques, alors qu’il y a de nombreuses pièces d’art dans la sélection. Cela fait des distinctions mais je n’ai pas de meilleure solution. Aujourd’hui, on garde « design graphique » parce que c’est un domaine qui a encore besoin de s’affirmer et qu’on doit se positionner vis-à-vis de pratiques qui pourraient être plus récurrentes ou systématiques. Dans la définition que j’ai de l’art contemporain, il ne suffit pas d’être vivant et de produire, mais plutôt d’affirmer une démarche où le médium est secondaire… Donc nous avons besoin de cette entrée. Si on ne garde pas « design graphique », j’ai peur que dans l’esprit des gens ce volet-là ne soit plus présent. C’est une très bonne question à laquelle je n’ai pas vraiment de réponse.

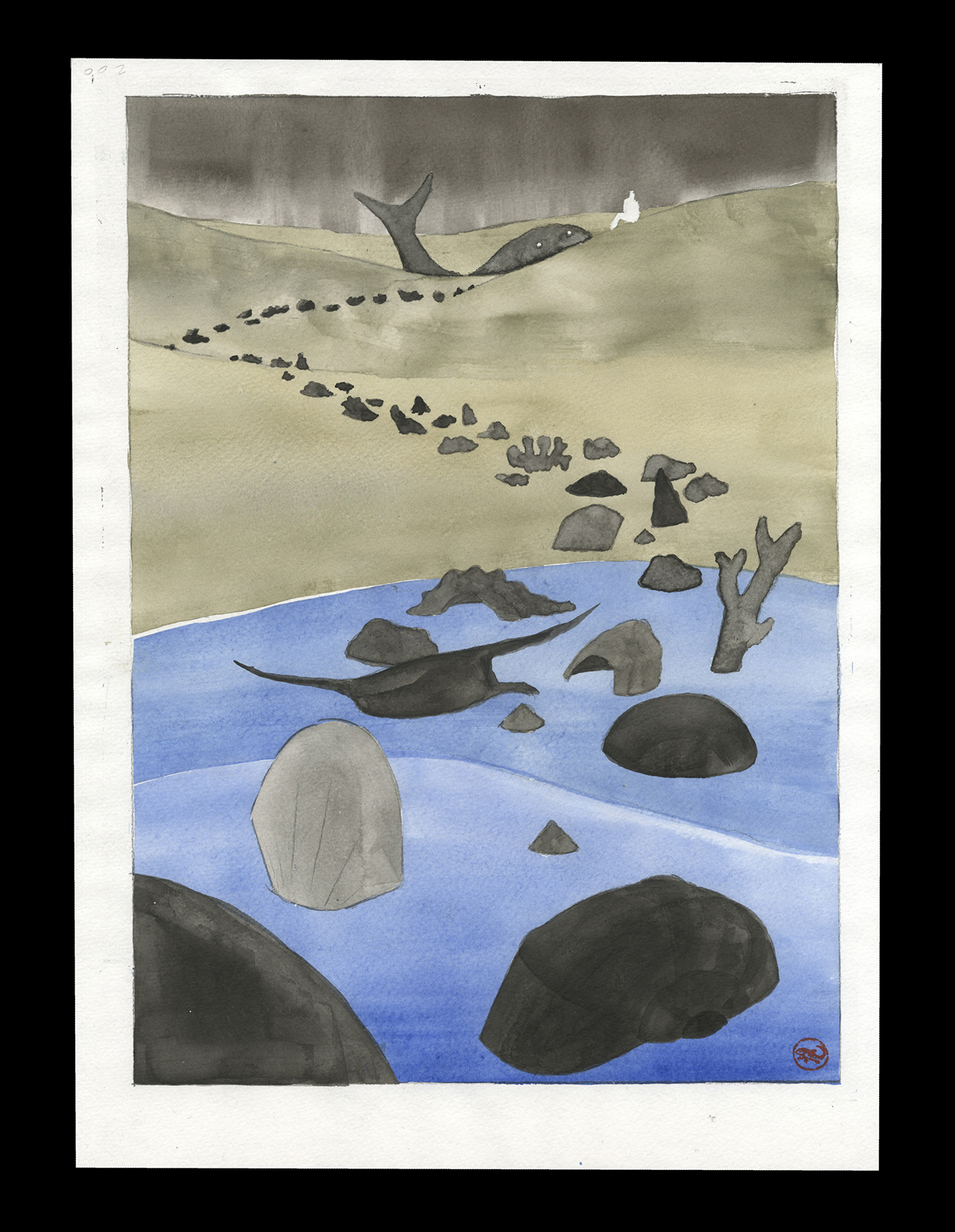

Vernissage de l’exposition Bâtons et élastiques, Aurélien Débat, Le Bel Ordinaire, 2023.

A.C.

Je vois ça comme l’occasion de lui donner une légitimité. Écrire « ceci est une exposition de design graphique » est assez rare et les lieux en France dédiés à cette pratique le sont également.

F.M.

Oui, dans l’ensemble des lieux qui travaillent pour l’art contemporain, même en comptant les lieux de résidence, nous sommes vraiment peu nombreux à accueillir des graphistes.

Montage de l’exposition Noir Néon, Super Terrain, 2022.

A.C.

On remarque aussi que la plupart des gens situent ce que signifie art contemporain, même s’ils n’y sont pas sensibles, mais peu savent en quoi consiste le design graphique. Existe-t-il des défis particuliers à cette ouverture ? Est-ce un engagement d’inscrire le design graphique dans une légitimité culturelle ?

F.M. Pour moi, c’était une évidence. Pour deux raisons : d’abord, l’école d’art de Pau accompagne les étudiants en design graphique jusqu’au master, donc c’est intéressant de les soutenir à leur sortie d’études. Aussi, c’est une orientation très personnelle mais cela m’a toujours fascinée, les personnes qui savent faire une bonne affiche, un bon programme, un objet quel qu’il soit, imprimé, usuel, bien fait, beau… Cela nous rend le quotidien tellement plus chouette, plus intelligent. Par exemple, un jeu de mémory pour les enfants, il y en a, selon moi, qui sont moches et d’autres beaux. Celui qui va être bien designé, élégant, avec des belles couleurs, des formes simples, des belles matières, une bonne prise en mains, ne sera pas pareil que celui avec des dessins dégoûtants, en plastique. Le design graphique est partout. Cela me semble tellement important, car c’est ce qui vient façonner nos regards… Dans notre environnement, nous sommes abreuvés d’images, de formes, et c’est rare d’avoir un espace neutre, ou relativement neutre. Alors, si en plus toutes ces formes sont moches, on devient complètement fous.

A.C.

Oui, il est invisible pour la plupart des gens mais c’est, selon certains, sa mission. À mon sens, c’est intéressant de créer un lieu qui déclare « et bien non, le design graphique aussi peut se voir en galerie, car c’est un domaine à part entière. »

F.M.

Cela permet en effet de proposer aux gens de lire les images. Le Bel Ordinaire est un établissement public, mais ce n’est pas une école, ce n’est pas obligatoire de venir. Notre objectif n’est pas de convaincre les gens que ce qu’on leur propose de regarder est beau et qu’il faut nécessairement aimer. Mais c’est d’aborder des images, des formes qui ne sont pas forcément arrêtées, et d’en discuter. Par cet échange, par cette discussion, on apprend à lire une image, à regarder, à se positionner, à ressentir. Loin de moi l’idée de former le goût des personnes, mais plutôt de proposer des formes très variées, grâce à la multitude de gens qui travaillent avec nous et proposent de superbes productions. C’est cela aussi que je trouve réellement intéressant dans ce travail : nous avons la chance exceptionnelle de passer notre temps à nous poser la question de savoir comment partager des images, qu’elles soient plates ou en volume. C’est un vrai luxe.

Soirée d’ouverture de la saison 2023–2024, Le Bel Ordinaire, 2023.

Entretien réalisé par Adèle Chaplain le 02.12.2022.