John Hudson

12.03.2022

Sylfaen :

Les origines de la Typographie Multiscripte

Ce texte est la traduction d’un article du dessinateur de caractères John Hudson posté sur le blog de sa fonderie, Tiro Typeworks et initialement rédigé pour le Typejournal. Il y décrit son travail et celui de sa collègue Geraldine Wade pour Microsoft dans leur tentative de création d’une base de données de typographie internationale et la conception du caractère qui l’accompagnait. Le Sylfaen se révèle comme le premier projet de création typographique multiscripte à grande échelle. Il apporte un aperçu clair sur la complexité de ce medium entremêlant problèmes techniques, réflexions culturelles et conflits géopolitiques que ce type de projets rencontrent encore aujourd’hui.

Introduction

À l’automne 1997, j’ai été engagé par Microsoft Typography Group comme consultant sur la production de documentation-support pour les développeurs de fontes OpenType associant plusieurs écritures et langages. Le projet a reçu le titre provisoire de Web Resource for International Typography (WRIT). Un an plus tard, j’ai eu le plaisir de montrer ce travail, toujours en cours, lors de la conférence ATypI de 1998 à Lyon, où il a été bien accueilli par mes collègues de l’industrie typographique. Peu après mon retour au Canada, Microsoft a décidé de suspendre le développement de ce travail. Inévitablement, ce texte ne traduit donc pas l’enthousiasme que j’avais pour le projet en 1998. Il est difficile de rester enthousiaste pour un projet qui a été effectivement annulé, mais en même temps, je suis heureux de répondre à l’invitation des éditeurs du Typejournal d’écrire quelque chose à ce propos, car je pense que la petite équipe de Microsoft qui a travaillé sur ce projet a réalisé quelque chose d’important. J’espère encore qu’un jour le projet pourra être relancé, même sous une forme différente ou limitée. Certes, je continue à croire que l’internationalisation croissante dans le développement de logiciels, les affaires et, bien sûr, Internet, exige un meilleur soutien de la part des développeurs de fontes, et cela nécessite à son tour quelque chose comme WRIT.

La Web Resource for International Typography est une base de données de glyphes mis en correspondance avec des langues, des écritures et des caractéristiques typographiques qui, à leur tour, sont mises en correspondance avec des régions géographiques, des pays et des organisations géopolitiques, ainsi qu’avec des jeux de caractères standard existants. La base de données est consultable via une interface de serveur scriptée qui compile les résultats sous la forme de sets de caractères personnalisés en réponse à des critères définis par l’utilisateur. Par exemple, un développeur de fontes pourrait sélectionner un certain nombre de langues dans la base de données et générer une liste de caractères requis pour une fonte prenant en charge ces langues. Les critères de recherche peuvent être mélangés pour générer un jeu de caractères prenant en charge certaines langues spécifiques, les langues officielles et minoritaires de certains pays ou régions, et une ou plusieurs pages de code existantes pour différents systèmes d’exploitation.

OpenType permet le développement de fontes avec des jeux de glyphes étendus et flexibles prenant en charge de nombreuses langues dans plusieurs écritures, mais si les designers et les fabricants de caractères veulent créer de telles fontes, et les créer à un niveau de qualité élevé correspondant à leurs meilleures fontes d’écriture latine, ils ont besoin d’informations sur ces écritures et ces langues.

Certaines personnes pensent qu’il est en quelque sorte impossible pour un locuteur non natif de concevoir de bons caractères typographiques pour une langue donnée. Ils affirment qu’au minimum, le dessinateur de caractères devrait être capable de lire et d’écrire la langue en question. Il est certes vrai qu’il existe de nombreux exemples de caractères qui souffrent du manque de familiarité du designer avec les traditions typographiques particulières des écritures étrangères, mais il existe également de nombreux exemples historiques qui réfutent l’opinion générale. Il existe des exemples de dessinateurs qui ont excellé dans le design de caractères pour des langues qu’ils ne pouvaient pas parler ou lire et qui, dans de nombreux cas, ont dépassé les réalisations de leurs collègues natifs. L’exemple le plus spectaculaire est peut-être celui du graveur de poinçons indien Ranu Ravji Aaru, qui a gravé des caractères originaux célèbres pour de nombreuses écritures et langues indiennes à la fin du XIXe siècle, bien qu’il fut analphabète, même dans sa propre langue.1 Ceci suggère clairement que le type de connaissances dont un créateur de caractères a besoin pour réussir à concevoir des caractères pour des écritures et des langues étrangères n’est pas une connaissance linguistique.

Il serait difficile de définir avec précision les connaissances nécessaires pour permettre un tel travail, en partie parce que les exigences varient d’une écriture à l’autre. Un dessinateur de caractères latins trouvera qu’une bonne partie de son expérience peut être directement appliquée à la conception de caractères cyrilliques, mais beaucoup moins à la conception d’une caractère tibétain, par exemple.

Une première règle générale serait de ne jamais présumer que ce que vous savez sur le dessin de caractères latins peut être appliqué à une autre écriture. Certains des exemples les moins réussis de caractères non latins — le grec du Perpetua d’Eric Gill, par exemple — démontrent clairement l’erreur qui consiste à essayer d’imposer les conventions typographiques d’une écriture à une autre. Chaque écriture a ses propres traditions, qu’elles soient épigraphiques, manuscrites ou typographiques, et ces traditions doivent être interprétées dans les nouveaux dessins.

Au début du développement de WRIT, lors de la toute première réunion de planification, il est devenu évident que le travail devrait impliquer la production d’une nouvelle fonte, que je concevrais en collaboration avec Geraldine Wade, une employée de Monotype travaillant sur le développement des fontes OpenType pour Microsoft (Geraldine travaille maintenant directement pour Microsoft, faisant des choses très intelligentes avec l’affichage contrôlé des sous-pixels de caractères sur les écrans LCD). Nous avions besoin d’une fonte qui afficherait les formes normatives de chaque glyphe de la base de données, afin que l’utilisateur dispose non seulement d’informations techniques sur le glyphe — point de code du caractère, nom PostScript, correspondance glyphe-caractère, fonctionnalités OpenType requises ou souhaitables, etc. — mais aurait également une idée de ce à quoi la lettre ou le symbole pourrait ressembler dans un style unique, assez neutre. La neutralité du dessin était importante, car nous voulions éviter de faire des suggestions franches sur l’application de styles typographiques particuliers.

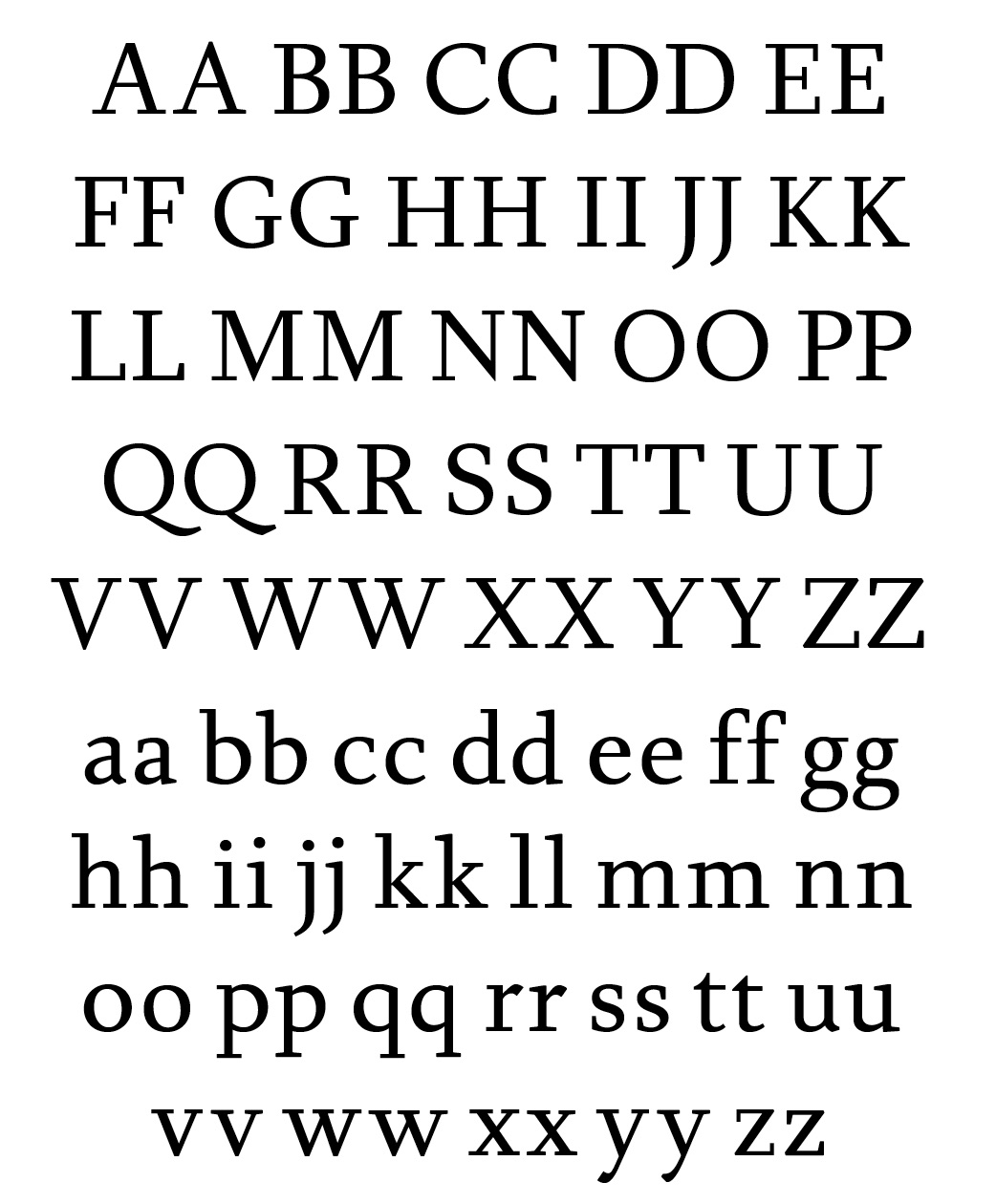

Quelques semaines après cette première rencontre, j’ai présenté à Geraldine et Simon Earnshaw, le chef de projet et le concepteur de l’outil WRIT, mes premiers dessins pour les lettres majuscules et minuscules latines de ce qui allait devenir le caractère Sylfaen. Le nom Sylfaen, qui fournit le jeu de mots dans mon titre, est un mot gallois qui signifie fondation. Puisque Geraldine et moi avons tous deux été élevés au Pays de Galles, il semblait approprié de choisir un nom gallois pour notre caractère commun : pour insister sur l’importance continue de l’héritage d’un lieu particulier, même si nous avions entrepris de créer un caractère pour de nombreux lieux. Ce que nous espérions, après tout, ce n’était pas d’homogénéiser les différentes cultures typographiques, mais d’identifier et d’enregistrer les éléments vitaux de chacune d’elles, afin d’équilibrer les influences locales et internationales.

Le Sylfaen est à la fois moins que ce qu’un caractère devrait être et plus que ce que la plupart des fontes actuelles sont généralement. Bien qu’il ait une vie propre (un sous-ensemble de la fonte est en cours de publication avec le système d’exploitation Windows 2000 de Microsoft), Sylfaen est pourtant bien un projet inachevé. Geraldine et moi aurions amélioré beaucoup de choses dans le design si nous en avions eu l’occasion, nous aurions ajouté beaucoup de choses, et beaucoup de ce que nous avons conçu pourrait ne jamais voir le jour. Il n’y a qu’une seule graisse, dans un seul style — pas d’italique, pas de gras — et pas une paire de crénage en vue. Ce dont Sylfaen dispose c’est 3 842 glyphes supportant plus de 700 langues écrites en six alphabets, plus la notation de l’Association Phonétique Internationale (API) et de nombreux ensembles de chiffres et de symboles. La prise en charge de ces langues ne se limite pas au traitement de texte simple ; un niveau assez élevé de sophistication typographique est pris en charge par des petites capitales, des jeux de ligatures étendus et des formes alternatives.

Latin

J’ai commencé le dessin du Sylfaen avec l’écriture latine (j’ai commencé à travailler sur les lettres cyrilliques alors que le latin était en cours). Une des caractéristiques de l’ensemble du projet WRIT était la vitesse à laquelle Géraldine et moi étions obligés de travailler. En même temps que nous concevions et réalisions les milliers de glyphes de la fonte, nous nous occupions également d’identifier les langues à inclure dans la base de données et de rechercher leurs orthographes. Cela nous laissait très peu de temps pour revoir le design, et la plupart des glyphes n’ont subi qu’une seule série de révisions. Sachant que nous devions travailler rapidement, j’ai commencé en adaptant les dessins du Symposium, une égyptienne de labeur sur laquelle je travaillais sporadiquement depuis quatre ans. Pour le Sylfaen, j’ai modifié les proportions des lettres, changé la forme des empattements et introduit un axe vertical légèrement différent sur les panses et les contreformes. Ces changements en ont immédiatement suggéré d’autres — la forme du « a » minuscule, par exemple — qui ont rapidement été intégrés dans le nouveau dessin. J’ai travaillé, comme à mon habitude, directement à l’ordinateur, n’ayant recours à des croquis sur papier que lorsque je voulais explorer rapidement différentes solutions possibles pour une lettre particulière. Dessiner directement dans le logiciel a une agréable immédiateté : travailler avec les moyens de production plutôt que d’en être séparé par des processus distincts de design, de numérisation et de réalisation.

Comparaison des formes de lettres de base dans la Symposium, à gauche, et la Sylfaen, à droite.

Il est courant que les anglophones se trompent en disant que l’alphabet latin compte 26 lettres, mais je ne suis pas sûr que quelqu’un ait encore fait un décompte complet du nombre réel de lettres nécessaires pour écrire toutes les langues qui utilisent l’alphabet latin. L’écriture a été adaptée pour représenter des centaines de langues, dont beaucoup ont ajouté des lettres à l’alphabet reçu pour représenter des sons qui ne se produisent pas dans la langue — généralement celle d’une puissance coloniale — dont l’alphabet a été appris. Je ne parle pas ici uniquement des lettres diacritiques, celles qui sont marquées pour l’accent, le ton ou la nasalisation, mais des lettres de base dans les orthographes de langues aussi diverses que l’azerbaïdjanais, le yoruba et le vietnamien. L’orthographe vietnamienne moderne est probablement la mise en œuvre la plus complexe de l’écriture latine. Elle est basée sur un système codifié par un érudit et missionnaire jésuite français, Alexandre de Rhodes, en 1651, et l’alphabet vietnamien de base comprend 37 lettres. En outre, les onze voyelles peuvent être prononcées en six tons phonétiques différents, qui sont indiqués dans le texte par un système de marqueurs diacritiques. Un texte vietnamien assez simple peut facilement nécessiter plus de 80 lettres.

Au début de l’été 1998, les travaux sur la base de données WRIT et sur Sylfaen progressaient bien, mais j’étais troublé par le fait que la plus grande part de notre couverture des langues en écriture latine étaient limités aux langues européennes. Nous avions recueilli des informations sur les principales langues de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, comme le vietnamien, le malais et le système pinyin de translittération chinoise, mais nous n’avions que peu ou pas d’informations pour les langues de nombreuses autres régions du monde. L’écriture latine a été adaptée, le plus souvent par des linguistes, des missionnaires et des traducteurs de la Bible, afin de réduire à l’écrit la littérature de nombreuses cultures orales, dans toutes les parties du globe. Je savais que nous ne pouvions pas espérer couvrir toutes ces adaptations dans la première version de WRIT, mais j’espérais que nous pourrions au moins dresser la carte de l’utilisation de l’écriture latine dans un autre continent. J’ai choisi l’Afrique, en partie parce que j’avais déjà quelques informations sur les langues africaines les plus parlées, mais aussi parce que l’Afrique est linguistiquement l’une des régions les plus riches du monde. Environ un tiers de toutes les langues du monde sont africaines et un nombre croissant de ces langues sont écrites dans l’alphabet latin. J’ai passé une semaine à faire des recherches sur les langues africaines modernes dans l’excellente bibliothèque d’études africaines de la Northwestern University à Evanston, Illinois, et j’ai compilé des données pour plus de deux cents langues africaines. Cela ne représente qu’environ 10 % du nombre total de langues africaines, mais couvre toutes les langues parlées par plus d’un million de personnes ou ayant un statut officiel dans les états africains.

En triant ces informations à mon retour à Vancouver, j’ai réalisé que je devrais ajouter quelque 570 glyphes à Sylfaen, sans compter les petites capitales. La plupart de ces langues africaines sont des langues tonales, où le ton des voyelles est parfois le seul indicateur de distinction sémantique entre des mots orthographiés de la même façon. Bien que la plupart des orthographes africaines modernes ne marquent pas systématiquement le ton — contrairement au vietnamien, par exemple — les diacritiques pour le ton sont parfois nécessaires dans le texte pour éviter toute ambiguïté et, bien sûr, elles sont essentielles pour les dictionnaires, les grammaires et les manuels d’alphabétisation. Dans beaucoup de ces langues, la nasalisation peut également être un facteur de distinction du sens, et il est parfois nécessaire d’indiquer à la fois le ton et la nasalisation sur la même voyelle. De nombreuses orthographes pour les langues minoritaires ont été développées par des linguistes travaillant sur le terrain, utilisant des machines à écrire manuelles et du papier carbone pour produire leurs premières grammaires, ce qui a conduit à une grande diversité dans la représentation du ton et de la nasalisation. Dans un contexte africain, les signes diacritiques comme la cédille peuvent avoir de nouveaux usages, très différents de ceux des orthographes européennes.

La typographie africaine est encore très jeune. À quelques rares exceptions près, les pays africains n’ont pas développé de culture typographique propre, mais ils ne sont pas non plus tout à fait à l’aise avec la culture typographique des anciennes puissances coloniales. Certaines organisations africaines et agences internationales ont préconisé l’utilisation unique des lettres minuscules, mais cela semble avoir été autant une réponse aux limites de la machine à écrire et des premières technologies de traitement de texte qu’un rejet de « l’inutile convention de l’Europe occidentale ». 2 Il est certain que l’accès limité à la technologie dans de nombreux domaines reste un problème majeur aujourd’hui. Il est technologiquement déconcertant pour un créateur de caractères numériques d’examiner de nombreux livres « imprimés » à la machine à écrire sur du papier pelure, auquel des marques d’accent ont été soigneusement ajoutées à la main, et de se rendre compte qu’ils ont été publiés l’année dernière.

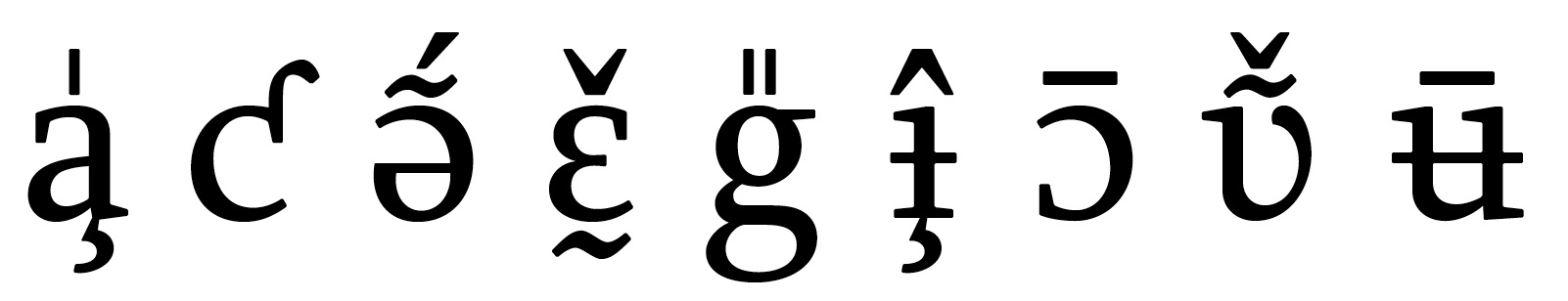

Quelques-uns de mes diacritiques africains préférés de Sylfaen.

Alphabet phonétique international (API)

De nombreuses lettres distinctes dans les orthographes africaines modernes proviennent de l’Africa Script, publié pour la première fois par l’Institut international africain en 1930. La forme minuscule de la plupart de ces lettres provient directement de l’alphabet de l’Association phonétique internationale. Le jeu de caractères API du Sylfaen couvre la norme API actuelle, ainsi que les caractères obsolètes ou dépréciés qui restent dans la norme Unicode.

L’alphabet phonétique international est un système de notation générative, et les consonnes et voyelles cardinales de base peuvent être combinées avec presque toutes les marques diacritiques flottantes. Ce système peut représenter avec précision tous les sons qui peuvent être produits par un système vocal humain normal, même ceux qui ne se produisent dans aucune langue connue (une extension de l’API, non prise en charge par Sylfaen, couvre la notation des troubles physiques de la parole).

Le designer d’un caractère API doit prendre une décision sur la manière de gérer le comportement de combinaison de ces diacritiques. Les caractères API existants utilisent de vastes tables de crénage pour aligner horizontalement les diacritiques avec les lettres de base ; malheureusement, sur les quelque 800 combinaisons possibles, de nombreuses combinaisons sont peu attrayantes et même indéchiffrables lorsqu’elles sont rendues de cette manière, en raison des diacritiques qui entrent en collision avec les ascendantes ou les descendantes. La norme officielle de l’API résout ce problème en permettant aux diacritiques de changer de position, par exemple en passant d’une consonne à une autre pour éviter de heurter une descendante — à condition, bien sûr, que le résultat soit sans ambiguïté3. Cette règle peut être appliquée dans OpenType par substitution ou repositionnement de glyphes. Une solution OpenType optimale pour l’API pourrait bien impliquer à la fois des fonctionnalités GSUB et GPOS.

Cyrillique

J’ai commencé à dessiner les lettres de l’alphabet russe dès que je me suis décidé sur les formes de base des lettres latines. De plus en plus, dans mon propre travail de dessin de caractères, j’essaie de travailler sur ces deux écritures simultanément, ce qui leur permet d’influencer de la même façon le développement d’un dessin. La plupart des caractères disponibles pour les écritures latines et cyrilliques ont pour origine des caractères latins qui ont été « cyrillifiés », parfois bien mais souvent mal. Les designers associés à la fonderie ParaType de Moscou ont démontré avec compétence que presque tous les styles typographiques latins peuvent être traduits en un bon caractère cyrillique, et je pense que le terme « traduit » est approprié. Comme dans une traduction littéraire, identifier et préserver ce qui est essentiel au caractère de l’original tout en respectant et en utilisant pleinement les traditions et les idiomes de la cible exige une connaissance approfondie des deux. Dans le domaine du dessin de caractères, cette familiarité ne peut être acquise que par l’expérience, et cela commence généralement par la critique de ses premiers efforts par un véritable expert. Pour le dessin du Sylfaen, ainsi que pour les autres caractères cyrilliques que j’ai conçus, j’ai eu la chance de faire réviser mon travail par Maxim Zhukov, coordinateur typographique pour les Nations Unies. Lorsqu’il travaille pour la première fois avec un alphabet étranger, un dessinateur de caractères doit vraiment trouver un partenaire qualifié comme Maxim, qui peut apporter sa propre expérience à une critique sympathique du projet. Sans cet avis d’expert, un designer pourrait passer de nombreuses années à faire les mêmes erreurs de base encore et encore avant d’apprendre, par une expérience amère, ce que l’expert pourrait expliquer en quelques minutes.

L’écriture cyrillique, tout comme le latin, descend du grec. Ces trois alphabets sont la trinité des principales écritures européennes (bien qu’ils ne soient pas les seuls) : tous trois ont en commun un certain nombre de formes de lettres de base et tirent leurs structures alphabétiques d’une source commune. L’écriture cyrillique, comme de nombreux autres systèmes d’écriture dans le monde, a été inventée par des missionnaires. Au IXe siècle, deux moines grecs de Salonique, canonisés sous les noms de Saint Cyril et Saint Methodius, se sont rendus au nord, dans les Balkans, puis en Bulgarie, pour convertir les Slaves au christianisme. Saint Cyril, le plus savant des deux, est traditionnellement crédité de l’invention de l’écriture cyrillique, qui a été utilisée pour écrire le Slavon de la Vieille église, la langue littéraire de l’église orthodoxe en terre slave. Au début du XVIIIe siècle, le tsar Pierre le Grand a réformé l’alphabet russe pour créer l’écriture cyrillique moderne, en supprimant de nombreuses lettres historiques et en remodelant les formes normatives des autres sur les caractères latins de l’époque provenant des Pays-Bas. Le gouvernement bolchevique de 1918 a introduit de nouvelles réformes de l’écriture, en supprimant d’autres lettres historiques.4

Dans les années 1930 et 1940, le gouvernement soviétique a lancé un programme de réforme orthographique dans de nombreuses républiques régionales, remplaçant les systèmes d’écriture existants par des systèmes d’écriture cyrillique basés sur le russe et développant des orthographes pour des langues auparavant non écrites. Dans de nombreux cas, cette campagne a abouti à l’invention de nouvelles formes de lettres cyrilliques et de diacritiques pour représenter les sons non rencontrés en russe ou dans d’autres langues slaves. Pour certaines langues, comme l’azerbaïdjanais, il s’agissait de la deuxième réforme de l’écriture en moins de vingt ans. En 1924, l’orthographe arabe azéri avait été remplacée par une orthographe latine et en 1940, celle-ci a été remplacée par un système cyrillique. En 1991, le gouvernement du nouveau pays indépendant d’Azerbaïdjan a officiellement adopté une nouvelle orthographe latine. Les locuteurs de langues turques dans d’autres anciennes républiques soviétiques ont également officiellement abandonné l’écriture cyrillique au profit du latin. Beaucoup de ces républiques sont maintenant en état de digraphie, les nouvelles orthographes latines étant propagées dans les écoles et les médias officiels, tandis que la majorité de la population continue d’utiliser l’alphabet cyrillique pour de nombreux usages quotidiens. Cette situation est reflétée dans la base de données WRIT, aussi précisément que possible étant donné la nature changeante de la politique linguistique dans la région, en fournissant des orthographes latines et cyrilliques lorsque c’est approprié. Dans d’autres anciennes républiques soviétiques d’Asie, comme la Mongolie, des efforts sont faits pour réintroduire les écritures indigènes ou traditionnelles, bien que les progrès soient lents et que l’écriture cyrillique reste le système d’écriture commun à la plupart des personnes.

En plus de concevoir des glyphes pour plus de soixante langues d’écriture cyrillique, j’ai également conçu un ensemble de petites capitales cyrilliques pour Sylfaen. Les petites capitales sont devenues une caractéristique essentielle de la typographie latine fine ; elles sont, comme l’italique, l’un des moyens par lesquels les typographes identifient et organisent les différents éléments du texte. Maxim Joukov a soutenu avec force qu’il n’y avait pas de tradition de typographie fine pendant l’ère soviétique5, et l’absence de petites capitales pour la plupart des caractères cyrilliques en est l’une des tristes conséquences. Les petites capitales cyrilliques remplissent les mêmes fonctions de base que leurs homologues latines : elles réduisent l’effet perturbant des lettres majuscules successives dans les abréviations et les acronymes, et elles mettent à part les sous-titres, les titres courants, etc. Je ne connais qu’un seul exemple de petites capitales cyrilliques de la période soviétique (j’espère qu’il y en a d’autres) — la famille de caractères Encyclopédie, admirablement complète, de Nikolaï Kudryashov de 19546 — mais il ne faut pas confondre l’absence de circonstances, comme c’est parfois le cas, avec la tradition. Si une tradition typographique doit être une tradition vivante, ses praticiens doivent examiner comment elle peut communiquer au mieux, en tant que système de signes et en tant que principe d’organisation. Rien ne doit être rejeté d’emblée, même si ce n’est pas comme cela que les choses se faisaient hier. Ce qui est important pour toute tradition typographique, c’est de donner aux typographes les outils dont ils ont besoin pour contribuer pleinement à l’articulation de l’écrit.

Sylfaen Cyrillic a reçu un prix d’excellence lors du concours de dessin de caractères Kyrillitsa ‘99 à Moscou, et un prix spécial pour « sa contribution exceptionnelle au développement de la typographie cyrillique et des communications typographiques internationales ».

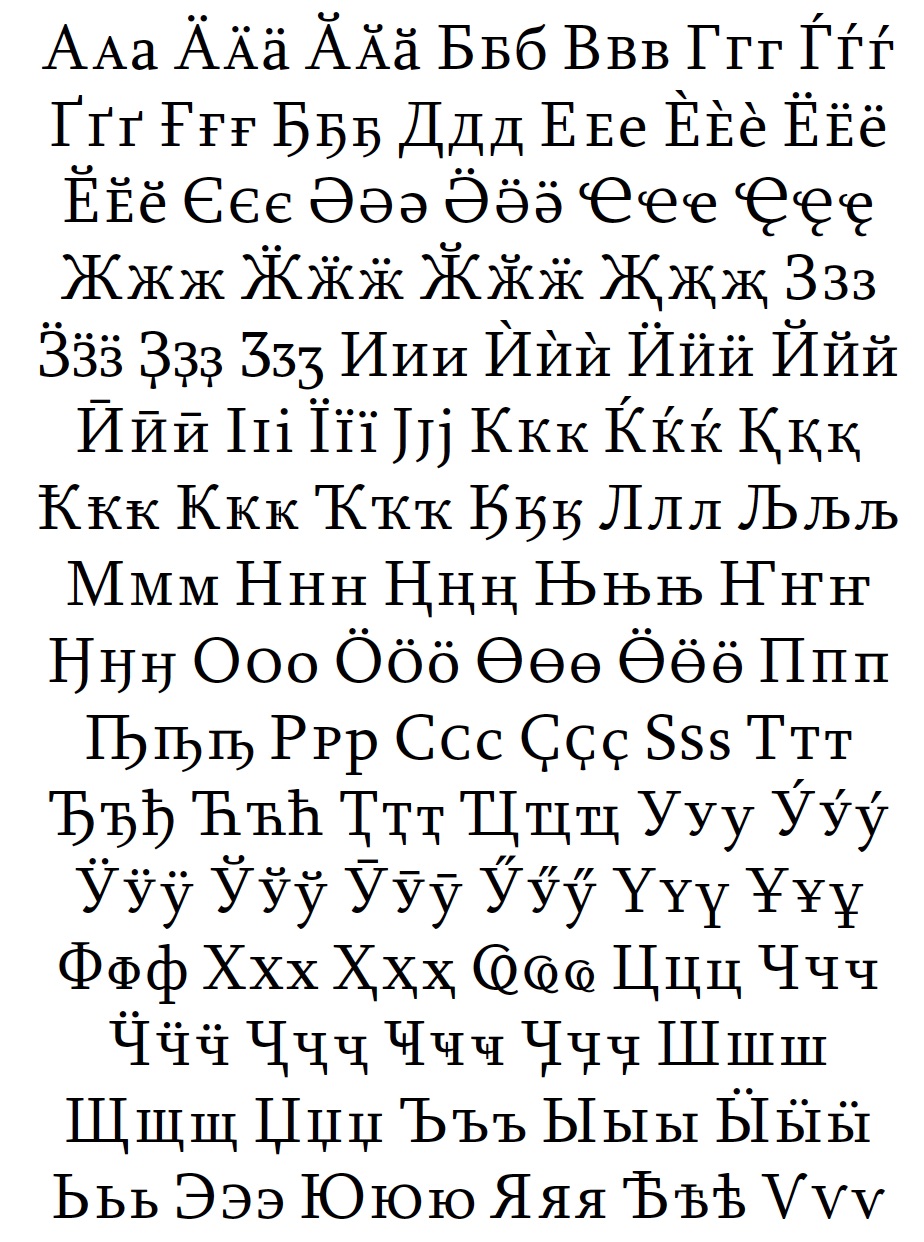

Sylfaen Cyrillique, majuscules, petites capitales et minuscules.

Grec

Geraldine Wade a conçu la partie grecque de Sylfaen, en utilisant mon dessin latin comme point de départ. Elle a rapidement décidé qu’elle voulait modifier certains éléments des majuscules partagées par les deux alphabets pour mieux s’harmoniser avec les minuscules grecques, plus cursives. Très souvent, les mêmes glyphes peuvent et doivent être utilisés pour les formes de lettres partagées entre le grec, le latin et le cyrillique dans un même caractère, mais je pense que l’approche de Geraldine peut être légitime. Un dessinateur de caractères qui adapte un dessin existant à un autre système d’écriture doit explorer les points communs et le caractère distinctif des deux traditions quand ils appliquent un style particulier de lettrage. Les lettres grecques du Sylfaen, qu’elles soient majuscules ou minuscules, sont légèrement plus claires que leurs équivalents latines et cyrilliques, et la forme et la graisse des empattements des lettres majuscules sont très différentes. Ces distinctions sont-elles nécessaires ? Malheureusement, le calendrier du projet WRIT n’a pas permis à Geraldine de développer son exploration au point de pouvoir répondre à cette question avec certitude, et l’ensemble grec Sylfaen doit être considéré comme une œuvre inachevée. Comme pour le cyrillique, le développement du grec s’est appuyé sur les conseils et l’examen d’experts, Gerry Leonidas de l’Université de Reading, en Angleterre, et Matthew Carter, dont le grec du Wilson est une contribution importante à l’amélioration récente et attendue au dessin de caractères numériques grecs.

Sylfaen prend en charge deux orthographes grecques différentes (dont une seule, monotone, est couverte dans la version Windows 2000). Au IIe siècle avant J.-C., la respiration et les marques d’accent ont commencé à apparaître dans les papyrus grecs, pour devenir le système connu sous le nom de grec polytonique. Le grec polytonique est devenu la convention standard de l’écriture du grec contemporain et classique vers 800 après J.-C., lorsqu’il s’est imposé dans l’érudition byzantine. Le système polytonique indique une respiration rude et douce, la hauteur des voyelles (ton) ainsi que leur accentuation, bien que seule cette dernière soit importante en grec moderne. Le ton a pratiquement disparu de la prononciation de la langue moderne et, en 1982, le gouvernement grec a adopté un décret adoptant le système monotone pour l’écriture du grec. Dans ce système, les seules marques diacritiques sont celles qui indiquent les voyelles accentuées. Cependant, le système polytonique, malgré les arguments selon lesquels il est artificiel et non représentatif de la prononciation du grec moderne, continue d’être utilisé par de nombreux éditeurs grecs de qualité et, en réaction au décret de 1982, semble faire un retour en force.

Dans le développement du Greek Sylfaen, nous avons été une fois de plus confrontés à la question des petites capitales. Si c’est possible, les petites capitales ont été encore plus négligées dans la typographie grecque que dans le cyrillique. En outre, la mise en correspondance des petites capitales avec les équivalents en majuscules et en minuscules du grec polytonique est beaucoup plus compliquée qu’en latin ou en cyrillique, en raison de la présence des ypogegrammeni et prosgegrammeni — respectivement les formes subscript et adscript de iota lorsqu’elle suit les voyelles alpha, eta et omega. Après discussion avec Gerry Leonidas, Geraldine a décidé de procéder au dessin de petites capitales grecques, bien que nous ne sachions pas encore exactement quelle forme le subscript et l’adscript iota doivent prendre dans les petites capitales. Matthew Carter est venu à la rescousse avec une photocopie de petites capitales grecques dans l’édition de 1496 des œuvres d’Apollonios de Rhodes, de Laurentius de Alopa. Comme le disait si bien Frédéric Goudy, les vieux nous ont volé nos meilleures idées, mais celles-ci ont peut-être été négligées au cours des cinq cents ans qui ont suivi.

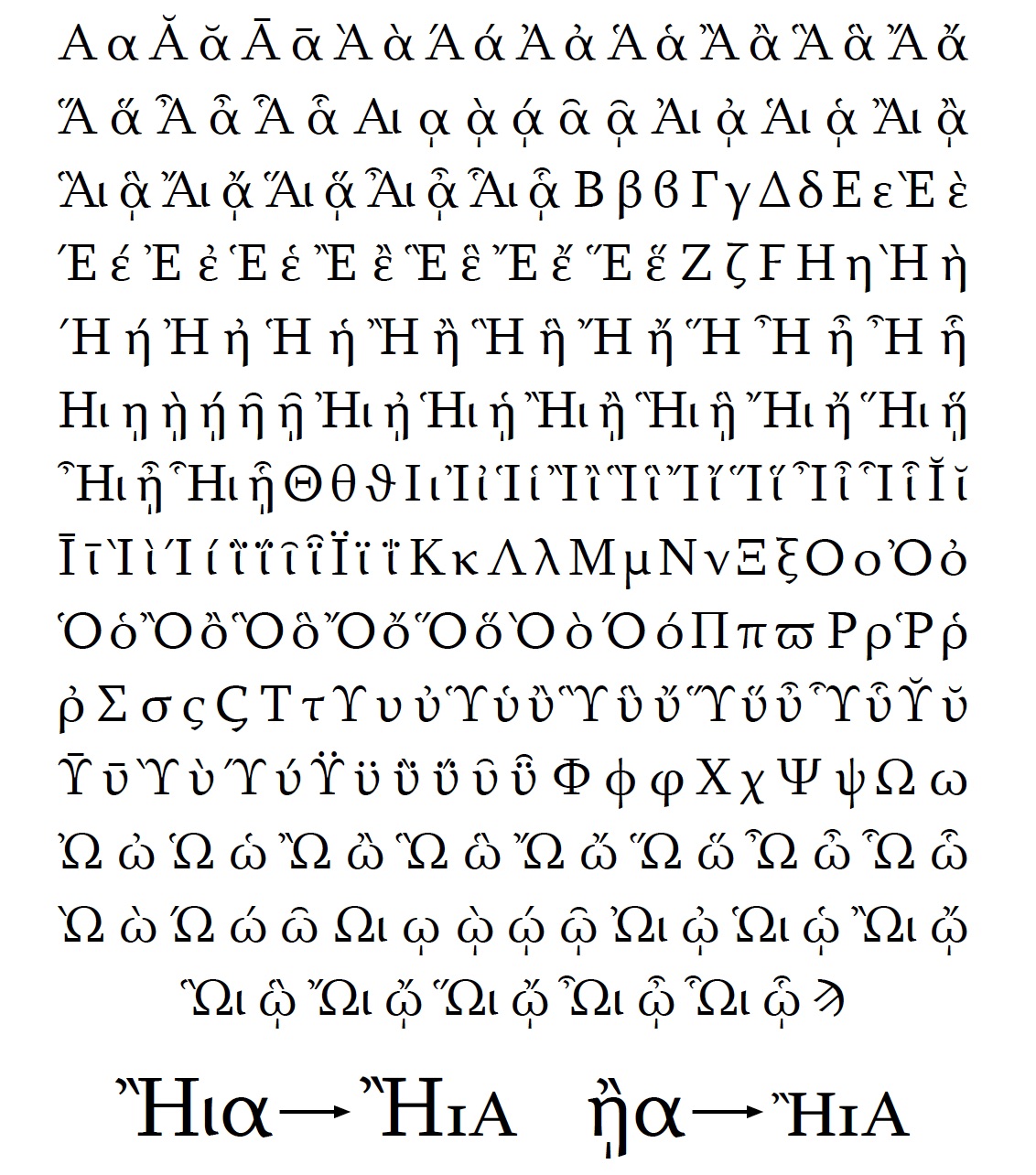

Sylfaen polytonic Greek (non révisé) et, ci-dessous, des exemples de casemappings pour les petites casquettes grecques.

Arménien

L’écriture arménienne a été inventée vers 407 après J.-C., par Mesrop Maštoc, un clerc qui voulait traduire en arménien les écritures et les textes liturgiques grecs et syriaques. Le système qu’il a conçu est un alphabet pur, étroitement calqué sur l’ordre traditionnel des valeurs phonétiques grecques, avec des graphèmes supplémentaires pour représenter les sons arméniens que l’on ne trouve pas en grec. L’orthographe est, phonétiquement, une représentation presque parfaite de la langue arménienne. Elle est restée presque entièrement inchangée depuis son invention. Ces derniers temps, les formes des lettres de nombreux caractères arméniens se sont consciemment inspirées des caractères latins dans leur traitement des empattements, de la graisse, de l’accentuation des traits et d’autres détails. C’est l’approche que Geraldine a adoptée pour la version arménienne du Sylfaen, afin d’harmoniser les différentes écritures au sein de la fonte. Ce type d’harmonisation doit être traité avec beaucoup de soin, car il y a, bien sûr, un point où l’on peut corrompre les formes de lettres normatives et produire quelque chose qui sera inacceptable pour les lecteurs natifs. Une fois de plus, nous avons demandé l’avis d’experts, cette fois-ci de Manvel Shmavonyan, un dessinateur de caractères arménien, et de son collègue russe Vladimir Yefimov de ParaType à Moscou.

Ayant considérablement augmenté notre charge de travail sur le cyrillique et le grec, Géraldine et moi avons décidé de ne pas prolonger nos hypothèses de petites capitales dans la typographie arménienne. Cependant, après avoir conçu l’alphabet arménien de base, Geraldine a décidé d’ajouter une série de « majuscules classiques ». Celles-ci sont basées sur les grandes capitales de la riche tradition manuscrite arménienne, qui descendent en dessous de la ligne de base. Elles suggèrent des formes alternatives qui pourraient être incluses dans une fonte arménienne avec des caractéristiques typographiques avancées. La fonte comprend également un ensemble de ligatures qui sont standard dans la typographie arménienne de qualité.

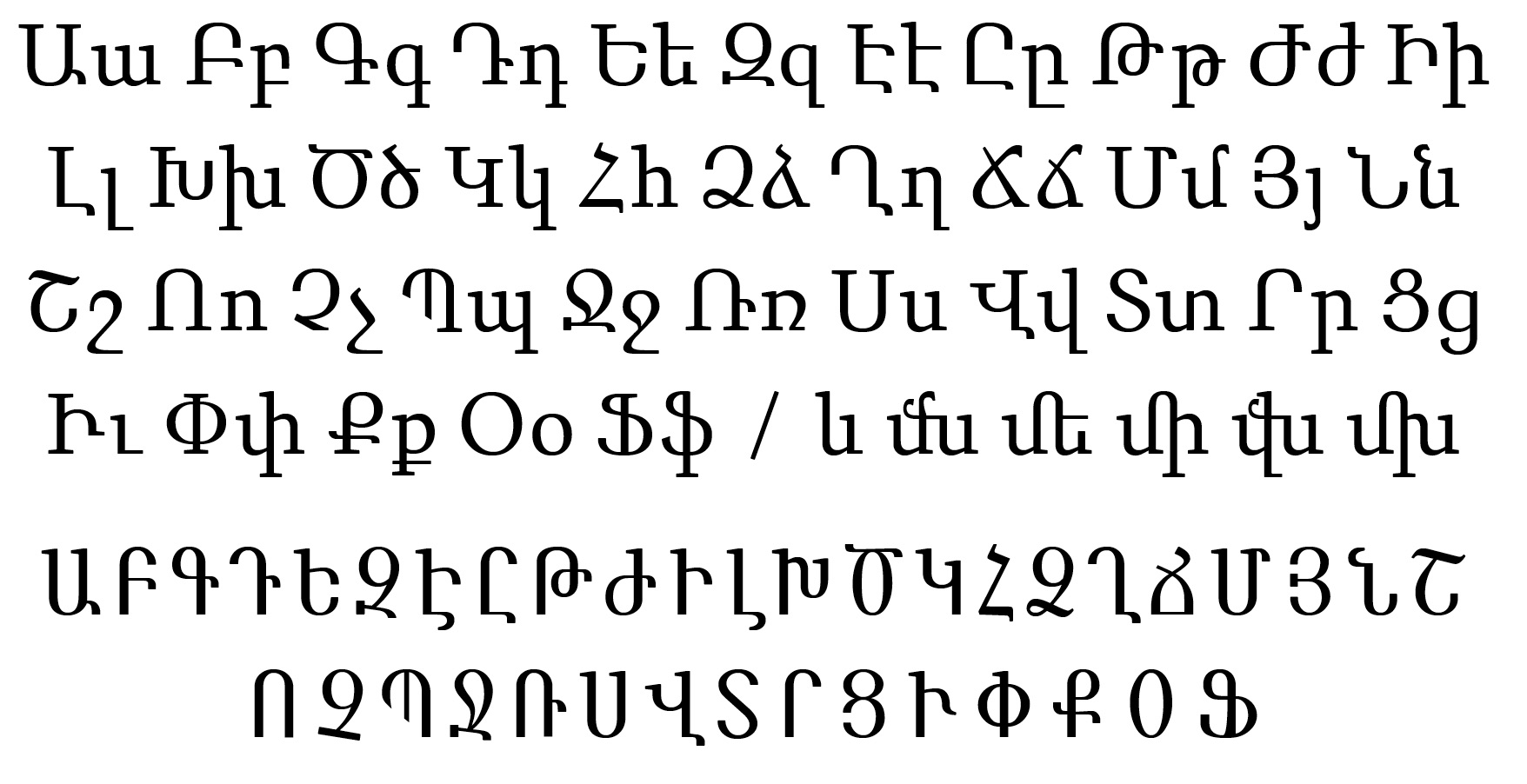

Sylfaen arménien, montrant l’alphabet de base, les ligatures et, en dessous, les « majuscules classiques ».

[Les chapitres sur le géorgien et l’amharique ont été retirés pour raccourcir le texte, voir l’article original en notes pour plus d’informations sur ces alphabets.]

Conclusion

J’ai essayé, dans cet article, de décrire certains des choix et des défis auxquels sont confrontés les designers travaillant sur les caractères multiscriptes, et de montrer comment ils ont été traités dans un projet particulier. Ce projet faisait lui-même partie d’une entreprise plus vaste destinée à fournir aux designers des informations de base sur les systèmes d’écriture et les cultures typographiques qui les utilisent. Il est évidemment impossible de condenser ces informations en un seul article, ou de résumer en une liste d’axiomes universels la manière dont les designers doivent procéder dans ce travail. Tout dépend de l’écriture en question, et des attentes de la ou des cultures des lecteurs et des écrivains qui les pratiquent. Si j’ai un seul axiome à proposer comme fondement du dessin de caractères multiscriptes, c’est celui-ci : un système d’écriture est un artefact culturel appartenant, dans un sens très réel, aux personnes qui l’utilisent et qui l’ont hérité de ceux qui l’ont trouvé utile à préserver. En tant que tel, tous les systèmes d’écriture exigent notre respect de dessinateurs de caractères. Comme ces artefacts vivants de cultures différentes rencontrent et interagissent avec la culture mondiale de la technologie informatique, de la communication de masse et du capital international, il est peu probable qu’ils ne soient pas affectés par l’expérience. Pour que les riches traditions de ces écritures puissent survivre et améliorer l’avenir commun d’un monde globalement connecté, elles devront trouver une expression vivante dans le contexte de la technologie actuelle.

Article original : Sylfaen: Foundations of Multiscript Typography, 2000.

Traduction de Léa Ochoa en 2021–2022.

-

The Invisible Hand, in Serif No. 4, pp.28–29, Bringhurst (1996) ↩

-

A Thesaurus of African Languages, p.210, Mann & Dalby, Hans Zell Publishers pour l’International African Institute (1987) ↩

-

Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge University Press (1999) ↩

-

Pour plus d’informations sur le développement historique de l’écriture cyrillique moderne, voir : The peculiarities of Cyrillic letterforms: design variation and correlation in Russian Typefaces, Maxim Zhukov, Typography Papers No. 1 (1996) ↩

-

Towards an open layout : A letter to Volodya Yefimov, Maxim Zhukov, in Type, Vol.1 No.1. (1997) ↩

-

The Lettering Art : Works by Moscow Designers, Butorina, ed. Kniga Moscow (1977) ↩